水素|次世代エネルギーの可視化技術を紹介

水素とは?

水素(H₂)は、最も軽い元素であり、常温常圧では無色・無臭・無味の気体です。空気よりもはるかに軽く、密度は空気の約1/14(0℃、1気圧で0.0899 kg/m³)しかありません。このため、放出された水素はすぐに上昇し、周囲の空気と混ざりながら拡散していきます。

化学的には反応性が高く、点火源があると酸素と激しく反応して燃焼し、水(H₂O)を生成します。この反応では二酸化炭素を排出せず、熱エネルギーを効率的に取り出すことができるため、「クリーンエネルギー」として世界的に注目されています。

水素は「見えない」

水素は常温・常圧では無色透明で、通常の状態では人の目で見ることができません。また、空気よりもはるかに軽いため、放出されるとすぐに上昇しながら周囲に拡散していきます。

このような性質に加え、水素は空気中で約4〜75 vol%という広い範囲で燃焼する特性を持ち、わずかな静電気や火花でも容易に着火して燃焼や爆発を起こす可能性があります。

カーボンニュートラル時代に求められる「水素の可視化技術」

近年、水素はカーボンニュートラル社会の実現に不可欠なエネルギーキャリアとして注目されています。 再生可能エネルギーから製造される「グリーン水素」は、発電・輸送・貯蔵・燃料電池など、 多くの産業分野でCO₂排出削減に貢献できると期待されています。

一方で、水素は「見えない」「軽い」「燃焼範囲が広い」という特性を持つため、 その取り扱いには高度な安全管理と、気体挙動を正確に把握するための可視化技術が求められます。 このような背景から、水素の流れや拡散を「見える化」する手法が重要な研究テーマとなっています。

近年、水素はカーボンニュートラル社会の実現に不可欠なエネルギーキャリアとして注目されています。 再生可能エネルギーから製造される「グリーン水素」は、発電・輸送・貯蔵・燃料電池など、 多くの産業分野でCO₂排出削減に貢献できると期待されています。

一方で、水素は「見えない」「軽い」「燃焼範囲が広い」という特性を持つため、 その取り扱いには高度な安全管理と、気体挙動を正確に把握するための可視化技術が求められます。 このような背景から、水素の流れや拡散を「見える化」する手法が重要な研究テーマとなっています。

水素のエネルギーキャリアとしての特徴

水素は、燃焼しても二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーキャリアとして、世界的に注目を集めています。軽量でありながら単位質量あたりの発熱量が高く、再生可能エネルギーと組み合わせることで、化石燃料に依存しない持続可能なエネルギー循環を実現できる可能性を秘めています。

一方で、液化や貯蔵、輸送には技術的課題も多く、効率的な利用を支える研究開発が進められています。

水素の高い発熱量とエネルギーキャリアとしての特性

水素は、単位質量あたりの発熱量が非常に高いエネルギー源です。燃焼時の発熱量は約120 MJ/kg(=約33 kWh/kg)に達し、これはガソリン(約44 MJ/kg)や天然ガス(約50 MJ/kg)を大きく上回ります。

質量あたりのエネルギー効率が高いため、軽量で大きなエネルギーを運べる「エネルギーキャリア」として注目されています。一方で、体積あたりのエネルギー密度は低く、常温常圧では気体として存在するため、エネルギーとしての「持ち運び」には高圧化・液化・吸蔵などの技術的工夫が必要となります。

再生可能エネルギーと結びつく「グリーン水素」

水素は、製造方法によって環境負荷が大きく変わるという特徴があります。化石燃料を改質して得られる「グレー水素」に対し、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを利用して水を電気分解して得られる水素は、「グリーン水素」と呼ばれます。

グリーン水素は生成過程でCO₂を排出しないため、カーボンニュートラル社会の実現に重要なエネルギーキャリアとして世界的に注目を集めています。特に発電・輸送・製鉄・化学産業などの分野で、利用時にCO₂排出をしないエネルギー供給が期待されています。

脱炭素社会における水素エネルギーの位置づけと将来展望

自動車産業における水素の利用

自動車産業における具体例として、燃料電池車(FCV)があります。FCVは水素ガスを電気に変換し、その電気で自動車を走らせます。熱と水蒸気以外に排気ガスを出しません。

また、FCVは自ら発電もします。バッテリーに蓄えられた電気を電気モーターに使う従来の電気自動車(BEV)とは異なり、発電装置(燃料電池スタック)により、水素と酸素原子を結合させることで電気を作り出します。

水素エンジンの開発動向

近年では、燃料電池車だけでなく水素を直接燃焼させるエンジン車の研究も進められています。これは従来の内燃機関技術を応用しつつ、燃料をガソリンから水素へと置き換えるアプローチです。

水素ガスを空気中で燃焼させると、生じる反応は非常にエネルギッシュで、かつ発生する副産物は水蒸気だけです。これは環境の持続可能性という点で大きなメリットになります。

起こる反応を単純化すると次のようになります。

2H2(g) + O2(g) -> 2H2O(g)

水素燃焼は反応速度が速く、クリーンな排気特性を持つ一方で、高温燃焼による窒素酸化物(NOx)の生成、燃焼制御やノッキング防止など技術的課題も存在します。

自動車メーカー各社は、エンジン構造や燃焼室形状、噴射制御の最適化などに取り組み、カーボンフリー内燃機関としての実用化を目指しています。

しかし 未だ実用化へは課題もある

大きなメリットを持つ水素エンジンですが、実用化へは技術課題も多くあります。ガソリンは通常、エンジンの吸気口や燃焼室に噴射されます。同様に水素の噴射では、水素の着火エネルギーが低いため、より注意深く制御する必要あります。

可燃範囲が広く燃焼速度が大きい水素は、プレイグニッション(早期着火)やバックファイア(逆火)が発生しやすいと言われています。

供給面での課題

クリーンで豊富なエネルギー源であり、大きな可能性を持つ水素ですが、供給面においても課題があります。水素は体積エネルギー密度が低く、貯蔵と輸送が難しい物質です。効率よく製造、貯蔵、供給できるかが商業的な実用可能性における課題になります。

現状では、水素は液体の状態ではなく、管理とコストの面から気体で扱うのが一般的です。カトウ光研では、目に見えない気体の状態である水素を可視化する技術を提案しています。

なぜ水素の可視化が必要なのか?

水素の反応挙動を理解するために

水素は燃焼速度が速く、温度や密度、流れの状態が一瞬で変化する極めてダイナミックな燃料です。このような特性を持つ水素の燃焼挙動を正確に理解することは、高効率かつ安全なエネルギー利用を実現する上で欠かせません。

しかし、理論計算や数値解析だけでは、その瞬間的な反応や乱流構造を完全に再現することは困難です。そこで重要となるのが、実際の燃焼現象を光学的に観察し、可視化によって挙動を捉える実験的手法です。

瞬時に変化する炎― 水素燃焼が難しい理由

水素の燃焼は、高速でダイナミックな化学反応現象です。 燃焼が開始すると、わずか数ミリ秒の間に温度・密度・流速が大きく変化し、炎の形状や挙動も瞬時に変わります。

特に水素は反応速度が速く、炎が非常に薄い「拡散火炎」や「予混合火炎」を形成しやすいという特徴があります。 これらの火炎は、燃焼器の形状や流入条件によって敏感に変化し、燃焼安定性の評価や制御を困難にしています。

シミュレーションでは捉えきれない水素燃焼の複雑な挙動

近年、数値流体解析(CFD)や反応モデルの高度化により、燃焼シミュレーションの精度は向上しています。しかし、水素燃焼のように瞬時に密度・温度が変化する高速現象では、モデル化だけでは再現しきれない領域が多く存在します。

たとえば、以下のような要素は数値的に扱うことが難しいとされています。

- 局所的な乱流と反応の干渉

- 炎面近傍の屈折率変化による光学的ゆらぎ

- 混合状態の不均一性や微小な渦構造の時間変化

このため、実際の燃焼挙動を直接観察し、事例列で記録する実験的手法が欠かせません。

光で”見える”燃焼現象― 光学可視化技術

光学的な可視化技術(シュリーレン法、シャドウグラフ法、BOS法など)は、非接触で密度変化を検出できる手法として、燃焼研究に広く用いられています。これにより、燃焼時の密度勾配や炎の構造、噴流の発達過程を高時間分解能で捉えることができます。

得られた実験データは、

- 数値解析モデルの検証・補正

- 炎安定化メカニズムの解明

- 燃焼器設計における最適条件の抽出

などに活用され、燃焼効率や安定性の向上に直接結びつきます。

「見えることの価値」― 可視化がもたらす新たな理解

水素の可視化事例

水素をシュリーレン法の技術を使って可視化しています。ノズルから放出される水素の”密度差”をシュリーレン法で画像として捉えます。撮影にはハイスピードカメラを使用した「水素のスーパースロー映像」です。

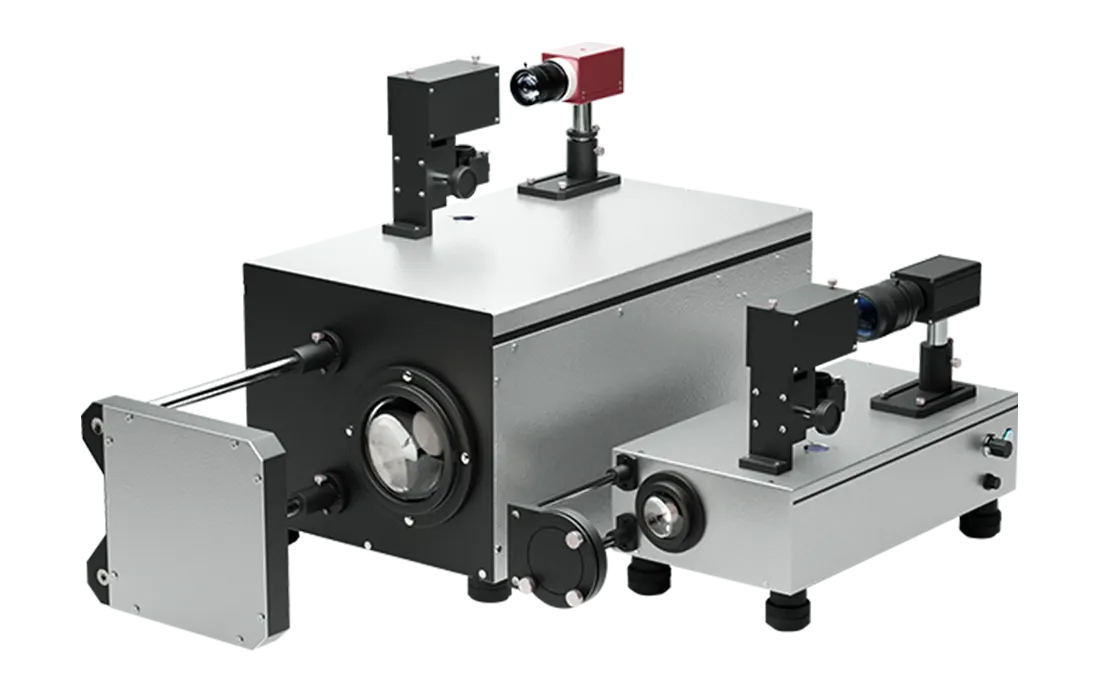

システムシュリーレンSS series

”シュリーレン法の新基準”

システムシュリーレンSS seriesは、光軸調整の大幅な簡素化により、これまで手間が掛かっていたシュリーレン撮影が手軽に行えます。Wパス方式(観測空間に2回平行光が通過)によって微細な現象も高いレベルで可視化を実現します。コンパクトな筐体で省スペース設置が可能な点も魅力の一つ。スライド式光学系により観測空間の調整が自由自在で、研究に応じた最適な設定ができます…製品ページを見る

画像解析で水素の挙動を定量化

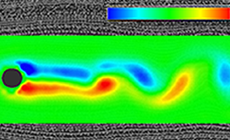

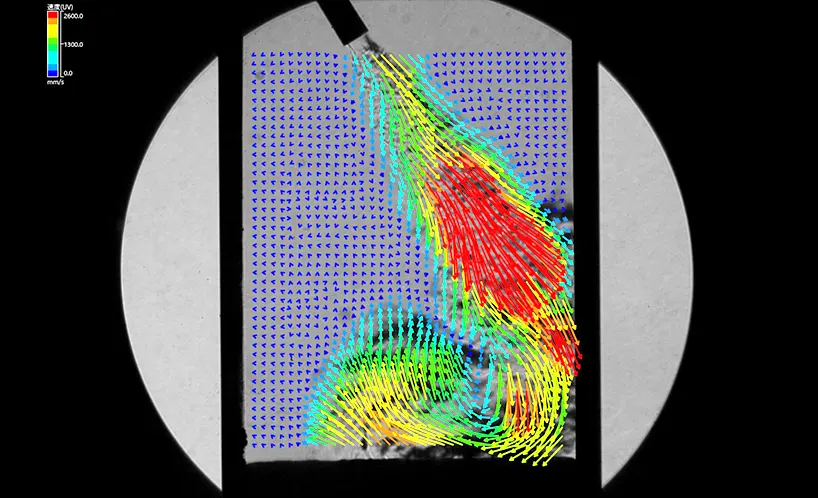

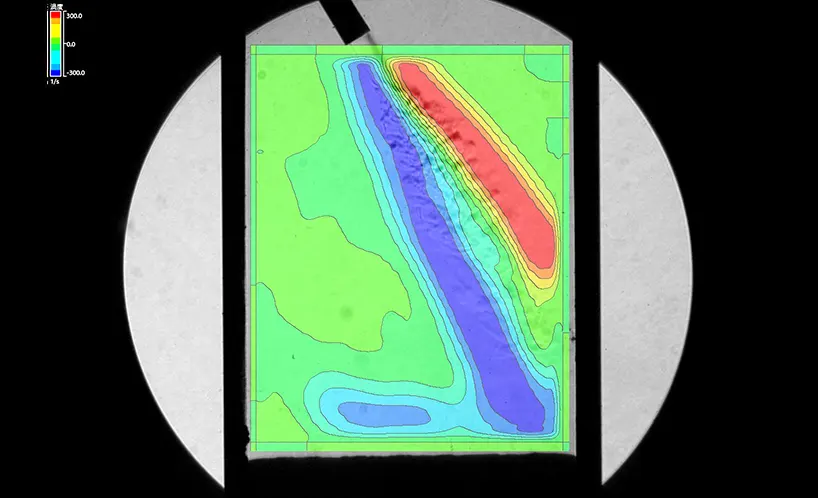

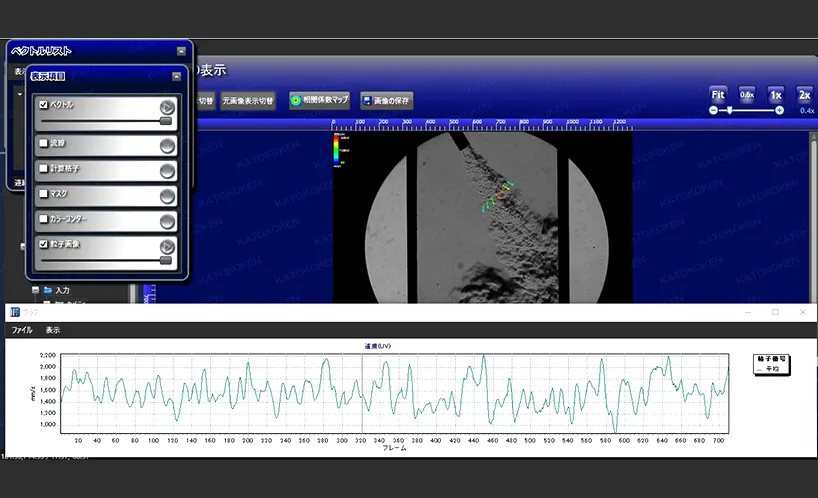

直噴ノズルからの水素|挙動をPIV計測

速度ベクトルを算出

渦度を算出

速度ベクトルとグラフを算出

画像から水素の挙動を計測することで、異常燃焼の原因となる高温部への流れを定量化。ノズル形状の違いや設置角度別でデータ化できます。

シュリーレン法で可視化された水素の画像から、PIVで流体解析をした事例です。計測エリア内の速度ベクトルを算出し、流れ場を定量化できる画像計測技術です。

※シュリーレン法とPIVを組み合わせた手法を特にSIV(Schlieren Image Velocimetry)と呼びます。SIVでは、シュリーレン法で可視化された密度勾配のパターンから、PIVによるパターンマッチングで速度ベクトルを算出します。

画像から水素の挙動を定量化するメリット

- プレイグニッション(早期着火)など、着火のコントロールが難しい水素の挙動を検証できる

- 角度や方向を解析することで、バックファイア(逆火)現象の検証ができる

- エリア内のミキシング状況を判断、燃料直噴制御でNOx(窒素酸化物)の検証ができる

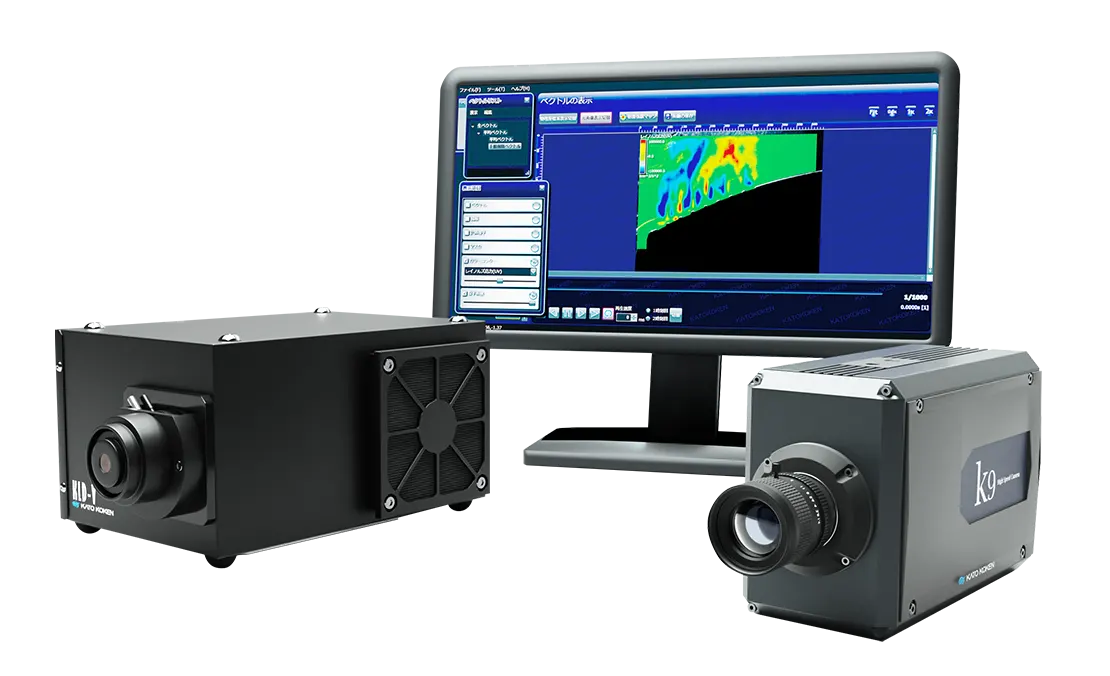

PIVシステム2D2C(2次元2成分PIV)

非接触で2次元断面の速度(U,V)を算出

流速計では観測空間に接触して1点で1成分計測になるのに対し、PIVでは非接触で2次元断面のエリア2成分(X, Y)の速度評価を時系列で行うことができます。CW(連続発振)レーザーシート光源とハイスピードカメラを組み合わせることで、従来のダブルパルスレーザーによる構成よりも扱いやすく…製品ページを見る

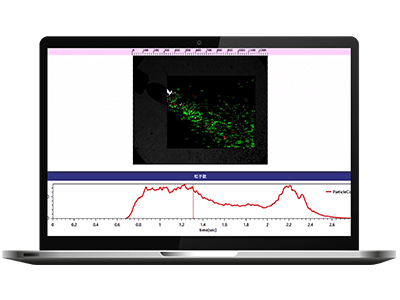

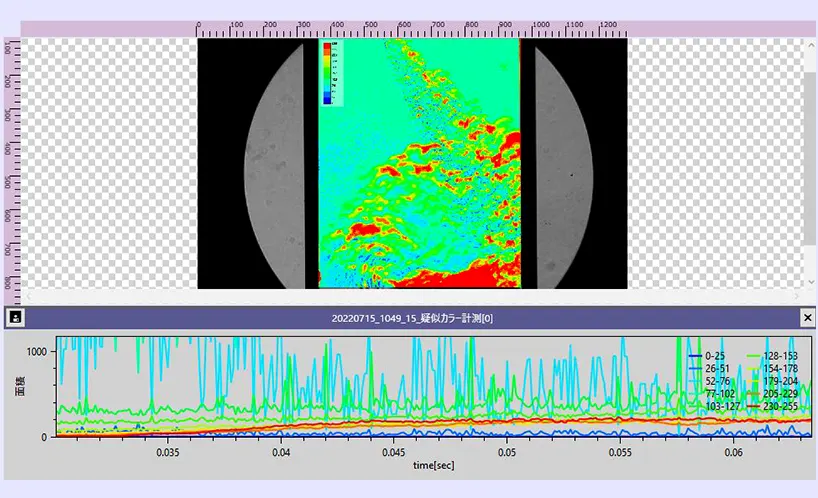

噴霧の均一性を評価

噴霧の均一性を疑似カラーで表示

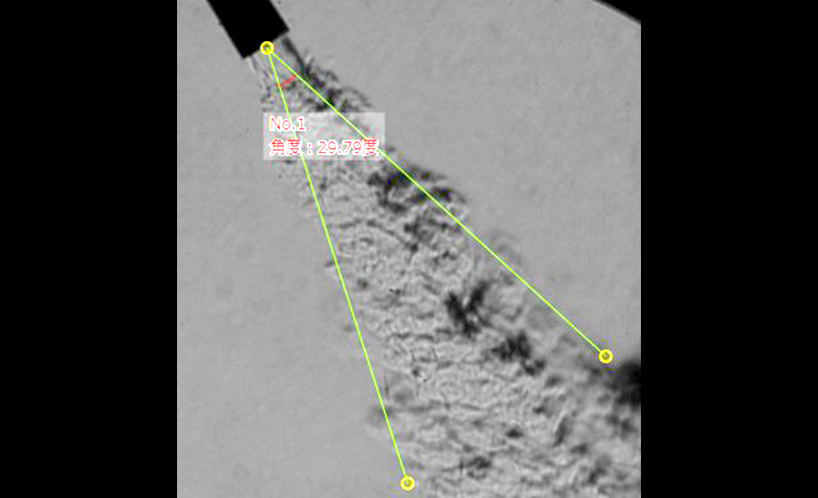

噴霧の角度を数値化

シュリーレン法で可視化された水素をハイスピードカメラで撮影。得られたスーパースロー映像を画像処理(画像処理ソフトKM2.0)することで、計測エリア内に放出された水素の輝度分布が把握できます。画像の輝度分布情報を疑似カラーで表現することで、わかりやすく噴霧の均一性を把握できます。また、輝度分布の時間的変化を数値化して、グラフ作成も行えます。

シュリーレン法と画像処理の組み合わせは、ノズルの角度や位置、噴流の角度、流量による均一性の評価に最適で、シミュレーションとの比較検証にも有効です。

水素に関する質問

水素が危険な理由は?

-

水素が「危険」とされるのは、その物理的・化学的性質にあります。

まず、水素は非常に軽く拡散しやすいため、わずかな隙間からでも簡単に漏れ出します。

しかも無色・無臭・無味の気体であるため、

漏れても人の感覚では気づきにくいという特徴があります。さらに、空気中で約4〜75 vol%という広い範囲で可燃となり、

ごく小さな静電気や火花でも着火・爆発を起こす可能性があります。また、燃焼時の炎はほとんど無色透明で、目視で確認することが難しく、

火災が発生しても気づきにくいという点も大きなリスク要因です。ただし、水素そのものが「特別に危険な物質」というわけではありません。

適切な通風・検知・遮断・排気などの安全設計と運用を行えば、

他の可燃性ガスと同様に安全に取り扱うことが可能です。そのため研究・産業分野では、

安全基準に基づいた設備設計や可視化技術による現象の理解が重要となります。

-

水素の性質と特徴は?

-

水素(H₂)は、軽い元素であり、常温・常圧では無色・無臭・無味の気体です。

空気の約1/14という低い密度を持つため、放出されるとすぐに上昇し、周囲の空気に拡散します。

化学的には非常に反応性が高く、酸素と結びつくことで燃焼して水(H₂O)を生成します。この燃焼反応では二酸化炭素を排出せず、水だけが生成されるため、

水素は「クリーンエネルギー」として注目されています。また、水素は単位質量あたりの発熱量が非常に高い(約120 MJ/kg)ことから、

軽量でありながら大きなエネルギーを運べるエネルギーキャリアとしても期待されています。このように、水素は「軽くて反応性が高いが、環境負荷が小さい」という特異な性質を持ち、

次世代エネルギーの中心的な役割を担う存在となっています。

-

水素の何がすごいの?

-

水素の「すごさ」は、軽さ・高いエネルギー効率・環境へのやさしさという3つの特長にあります。

1.とても軽く、宇宙で最も基本的な元素

水素(H₂)は全元素の中で最も軽く、宇宙に最も多く存在する物質です。

そのため、放出されるとすぐに上昇して拡散し、空気中に残りにくいという特性を持っています。2.質量あたりのエネルギーが非常に高い

水素は、1kgあたり約120MJ(約33kWh)という高い発熱量を持っています。

これはガソリンの約3倍に相当し、少ない重さで大きなエネルギーを運べることから、

“軽くて強力なエネルギーキャリア”と呼ばれています。3.燃やしても二酸化炭素を出さないクリーンエネルギー

水素が酸素と反応して燃えると、生成されるのは水(H₂O)だけです。

CO₂を排出しないため、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを減らすことができます。

この特長により、水素は「脱炭素社会を支えるエネルギー」として注目されています。さらに、水素は燃料電池に利用すれば、電気と熱を同時に生み出すことも可能です。

発電・輸送・産業・宇宙開発など、

さまざまな分野で応用できる柔軟性を持っている点も大きな魅力です。

-

水素エネルギーのデメリットは?

-

水素は燃焼時に二酸化炭素を出さない(高温燃焼では窒素酸化物が発生する可能性がある)

クリーンエネルギーですが、いくつかの技術的・経済的な課題(デメリット)も存在します。

主なポイントは以下の通りです。製造にエネルギーを要する

水素を得るには、水を電気分解するか、化石燃料を改質する必要があります。

特に電気分解では多くの電力を消費し、エネルギー効率が低下します。

再生可能エネルギーを使わない場合、製造段階でCO₂が発生することも課題です。貯蔵と輸送が難しい

水素は非常に軽く拡散しやすいため、高圧(約70MPa)で圧縮するか、

−253℃まで冷却して液化しなければ大量に運べません。

これには特殊な設備と断熱技術が必要で、コストやエネルギーロスが発生します。コストが高い

製造・圧縮・輸送などの各工程にコストがかかり、

現時点ではガソリンや天然ガスに比べて経済性が低いのが現状です。

今後は、再生可能エネルギーの価格低下や大量生産によるコスト削減が期待されています。安全性への配慮が必要

水素は可燃範囲が広く、炎が見えにくいという特性を持つため、

取り扱いには高い安全基準が求められます。

適切な通風・検知システム・遮断装置を備えることで、リスクは十分に管理可能です。水素エネルギーは環境にやさしい一方で、

「製造効率・コスト・貯蔵輸送技術・安全設計」といった課題が残されています。

これらを克服するための技術開発が進められており、

将来的にはより実用的で持続可能な次世代エネルギーとしての利用拡大が期待されています。

水素の可視化に関連する技術コラム

【関連記事】

自動車製造業向け-可視化の提案【目的・用途別の可視化技術】

自動車製造では、研究開発・製造管理・品質管理など多くの工程でコスト低減が求められています。特に自動化の進む塗装や金属プレス、溶接の工程では原因が特定できない不良の発生も多くあり、...「自動車製造業向け-可視化の提案」続きを読む

【関連記事】

シュリーレン法とは|密度勾配を可視化する原理の解説から現象動画まで【技術コラム】

シュリーレン法とは、透明体の中に屈折率の異なる部分があるとき、光の進行方向の変化を利用してその部分が明確に見えるようにする光学的手法です。媒質中を伝播する衝撃波や超音波の進行状況、炎による気流の上昇...「シュリーレン法とは」続きを読む

【関連記事】

気体・液体の流れを可視化【目的・用途別の可視化技術】

「気体や液体の流れを可視化する」とは、流体を見える化してカメラや目視で観察できるようにすることです。通常は目に見えない現象を可視化することで、シミュレーションでしか評価ができない観測対象を...「気体・液体の流れを可視化」続きを読む

【関連記事】

PIVとは|原理や計測のメリット・トレーサー粒子について解説【技術コラム】

PIVは、Particle Image Velocimetryの略で粒子画像流速測定法を意味し、流れ場における多点の瞬時速度を非接触で得ることができる流体計測法になります。流れ場の空間的な構造を把握することができるため...「PIVとは」続きを読む

ハイスピードカメラ-製品ラインナップ

ハイスピードカメラの製品ラインナップ一覧です。人間の目では捉えきれない高速現象を克明に可視化し、解析ソフトウェアを組み合わせることで、様々な物理現象を数値化。ハイスピードカメラは研究開発・生産分野の発展...「ハイスピードカメラ製品ラインナップ」詳細ページ

製品に関するお問い合わせや技術相談を当社スタッフがお受けいたします。

※お電話でも受け付けております。

☎0463-91-1281

9:00~18:00(土日祝日を除く)