超音波|性質や特徴と可視化手法について解説

超音波とは? 仕組みや特徴をわかりやすく解説

超音波とは、周波数が20kHz(ヘルツ)以上の音波のことを指します。この周波数の範囲は、人間の聴覚範囲(20~20,000Hz)を超えているため、私たちは聴くことができません。一方で、超音波はその特性から様々な分野で研究や応用がなされています。

超音波と音波の違い:高周波がもたらす特性

超音波も音波も、どちらも空気・水・金属などの媒質の振動によって伝わる波です。しかし、周波数が高く波長が短いという点で、超音波は音波と大きく異なります。波長が短くなることで、音のエネルギーがより細かく集中し、反射性や指向性が高くなるのです。

この性質により、超音波は単なる「音」としてではなく、測定・検査・診断・可視化のためのエネルギーとして広く利用されています。

超音波が持つ3つの重要な特性

超音波は周波数が高いことで以下のような特徴を持ちます。

- 高い分解能:

波長が短いため、細かな構造や表面の凸凹を検出可能 - 強い指向性:

狙った方向に集中して進むため、精密な測定や探査ができる - 反射特性の高さ:

物体の境界で強く反射し、内部構造を画像化できる

これらの特性により、超音波は医療のエコー診断や工業用の非破壊検査など、「見えないものを可視化する技術」として幅広く利用されています。

超音波の周波数

20kHzという境界の意味

20kHzという数値は、生理学的な根拠に基づいています。人間の聴覚は加齢や個体差によって異なりますが、一般的に若年成人でも約20kHzが聴取限界とされています。このため、物理学や音響工学の分野では20kHzを「可聴域」と「超音波」を分ける基準として採用しています。

周波数が高いほど精密になる

周波数が高くなるほど、音波の波長は短くなります。波長が短い音は空間分解能が高く、指向性が強くなるという特徴があります。また、境界面での反射や散乱が起こりやすくなります。そのため、超音波は単に「高音」ではなく、測定・画像化・非破壊検査などの技術に応用できる高精度な波として扱われます。

医療・工業・検出で異なる超音波の使われ方

超音波は、用途によって使われる周波数帯が大きく異なります。周波数が高いほど細かな構造を映し出せますが、到達できる深さ(浸透深度)は浅くなります。

一方、周波数が低いほど遠くまで届きますが、細部の描写はやや粗くなります。この「解像度と浸透深度のトレードオフ」を考慮して、各分野では最適な周波数が選ばれています。

医療用超音波の周波数は? 1MHz~15MHzの理由と用途

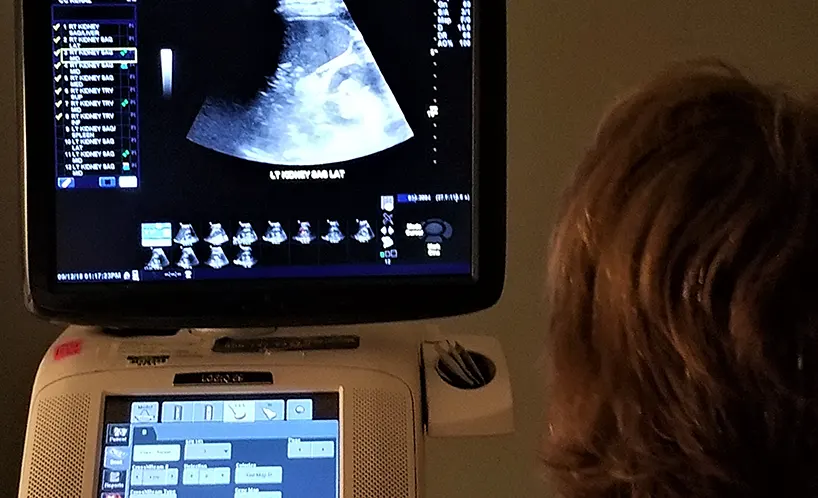

医療用の超音波は、およそ1MHz~15MHzの範囲使われます。高い周波数ほど画像の解像度が高くなるため、皮膚や臓器などの詳細な構造を観察する際に有効です。ただし、深部までの到達は難しくなるため、検査対象に応じて周波数を切り替えながら使用します。

例:胎児エコー、心臓エコー、筋肉・腱の診断など

材料検査や厚み測定に使われる工業用超音波の特徴

工業用の超音波は、およそ2MHz~20MHzの範囲が一般的です。金属の樹脂などの内部欠陥を調べる非破壊検査や、厚み測定などに利用されます。高すぎる周波数では浸透が浅く、低すぎると解像度が落ちるため、多くの場合は中間帯(5~10MHz前後)が使われます。

センサー技術で活躍する低周波の超音波

距離測定や動体検知では、低周波の超音波(40kHz~数百kHz程度)が用いられます。低周波は空気中での減衰が少ないため、遠距離でも安定して伝わるという特徴があります。

そのため、以下のような用途に活用されています。

- 自動車のパーキングセンサー

- セキュリティシステムや自動ドアセンサー

- ロボットやドローンの障害物検知

超音波の発生と検出の原理

超音波はどうやって発生する?

超音波は、圧電素子(ピエゾ素子)と呼ばれる特殊な材料を使って発生させます。圧電素子とは、電圧を加えると物理的に変形し、逆に変形を加えると電圧を発生する性質(圧電効果)を持つ結晶体のことです。代表的な素材には、水晶(クォーツ)やチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)などがあります。

送信側では、この圧電素子に高周波電圧(例:数十kHz〜数MHz)を加えると、素子がその周波数で振動します。この振動が空気や水、金属などの媒質に伝わることで、超音波が放射されます。つまり、「電気信号 → 機械的な振動 → 音波」という変換が行われています。

反射する音で内部を”見る”

発生した超音波は、媒質中を波として進みます。物体の境界や密度の異なる部分に到達すると、一部は反射し、一部は透過します。この性質を利用して、物体の内部構造を調べることが可能です。

たとえば、医療の超音波診断(エコー)や金属の非破壊検査では、反射波(エコー信号)の到達時間や強さを解析することで、内部の状態を可視化します。

反射した音を電気に変える― 逆圧電効果

超音波の受信にも、発生と同じく圧電素子(ピエゾ素子)が使われます。物体に当たって反射した超音波が受信素子に到達すると、その音波が素子をわずかに振動させ、逆圧電効果によって微弱な電圧が生じます。

この電圧信号は非常に小さいため、高感度アンプで増幅し、ノイズ除去やフィルタリングを行いながら時間波形や信号強度として解析します。

得られた反射信号(エコー)の到達時間や強さをもとに、反射点までの距離や内部構造を推定します。医療分野ではこの仕組みを利用して臓器や血流を画像化し、工業分野では材料内部の欠陥検出や厚み測定に応用されています。

※圧電素子は電気エネルギーを音波エネルギーに変換する「トランスデューサー」として機能します。

トランスデューサーの構造と種類

超音波を扱う装置には、目的に応じたトランスデューサー(変換器)が使われます。

| 種類 | 用途 | 特徴 |

| 空中用超音波センサー | 距離測定・障害物検知 | 数十kHz帯、空気中伝播に最適化 |

| 水中用超音波探信器 | 魚群探知・流速計測 | 数十~数百kHz帯、水中で減衰 |

| 医療用プローブ | 体内観察・血流計測 | MHz帯、高分解能・安全性重視 |

| 工業用探触子 | 非破壊検査・厚み測定 | MHz帯、高指向性・高感度 |

超音波の伝搬と性質

空気・水・固体など、媒質による伝わり方の違い

超音波は、音波と同じく物質の振動(縦波:疎密波)として伝わります。ただし、音がどのように伝わるかは、通る媒質(空気・液体・固体)の性質によって大きく変わります。超音波は真空中では伝わらず、媒質中の分子や原子が振動を次々に伝えていくことで進行します。

空気中の超音波はどう伝わる?

空気は密度が低く、分子の結合も弱いため、超音波は比較的減衰しやすい媒質です。そのため、空気中では数十kHz程度の低周波超音波が主に使用されます。

距離測定センサーや自動ドア、パーキングアシストなどの装置では、空気中を伝わる超音波の反射時間(TOF:Time of Flight)を利用して距離を測定しています。

空気中での音速はおよそ340m/s(20°C)であり、湿度や温度によって変化します。特に高周波数では減衰が急増するため、空気中では「高解像度よりも到達距離を優先」した周波数設計が行われます。

水中での超音波伝搬とその応用

水は空気に比べて分子の密度が高く、超音波が速く、遠くまで伝わる媒質です。水中での音速は約1,500m/sで、空気の4倍に相当します。この性質を活かして、魚群探知機・水中ソナー・海底探査などで広く利用されています。

また、水中では反射が安定しており、対象物の形状や位置を高精度に測定することができます。ただし、水温・塩分濃度・圧力などが変化すると音速も変わるため、計測では補正が必要になります。

非破壊検査や厚み測定に使われる固体中の超音波

固体では分子間の結合が非常に強く、超音波は最も高速かつ効率的に伝わります。金属中では音速が約5,000~6,000m/sにも達し、素材によっては1万m/sを超えることもあります。

このため、固体中の伝搬は非破壊検査(NDT)や厚み測定などに最適です。内部欠陥の有無や位置を、反射波の時間差から高精度に特定できます。また、超音波は固体内部で縦波・横波・表面波(レイリー波)として伝わるため(※気体や液体では横波は伝播せず、縦波のみ)用途にって使い分けることも可能です。

媒質による音速の違い(参考値)

超音波の伝わる速さ(音速)は、媒質の密度と弾性率によって決まります。一般的に、固体 > 液体 > 気体 の順に速く伝わります。

| 媒質 | 音速 | 特徴 |

| 空気(20℃) | 約340m/s | 減衰が大きく、短距離測定に適する |

| 水 | 約1,500m/s | 減衰が小さく、遠距離測定に適する |

| 鉄 | 約5,900m/s | 高速伝搬で非破壊検査に利用される |

| アルミニウム | 約6,400m/s | 軽量金属の厚み測定などに使用 |

| ガラス | 約5,500m/s | 光学部材や構造物検査に応用可能 |

超音波の物理的特性と式

音波と同じ「波」の一種

超音波は可聴域より高い周波数をもつ音波の一種です。物理的には「縦波(疎密波)」と呼ばれ、媒質の分子を前後に振動させながら伝わります。波としての性質を持つため、反射・屈折・干渉・回折などの波動現象が起こります。

超音波の基本式

超音波の基本的な関係は、波の式で表されます。

v = f × λ

・V:音速[m/s]

・f:周波数[Hz]

・λ:波長[m]

この式は、「音速を一定とすると、周波数と波長は反比例の関係にある」ことを意味しています。たとえば、同じ媒質中では音速 v は一定なので、周波数 f が高くなると波長 λ は短くなります。つまり、超音波は高周波であるため、波長が短く、微小構造の検出に優れるのです。

超音波の減衰と散乱

超音波とキャビテーション

超音波が引き起こすキャビテーション

高出力の超音波を液体中に照射すると、音波の圧力変動(圧縮と膨張)によって液体内に微細な気泡(キャビティ)が発生します。これが「キャビテーション現象」です。超音波の周波数や出力を調整することで、気泡の発生や挙動を制御・利用することができます。

超音波キャビテーションの物理的効果

超音波によって発生した気泡は、音圧の変化に合わせて振動し、崩壊時には局所的に高温・高圧・衝撃波を発生します。この現象が、液体中の粒子や表面に大きな影響を与え、次のような効果を生み出します。

・洗浄効果:気泡の崩壊で発生する微小ジェット流が汚れを除去

・分散・乳化効果:粒子や液滴を微細化し、均一に混合

・化学反応促進(ソノケミストリー):局所高温・高圧が反応を活性化

このように、キャビテーションは単なる副作用ではなく、超音波エネルギーを液体内で有効に伝達する重要なメカニズムとして活用されています。

超音波出力とキャビテーションの関係

キャビテーションは、超音波の出力密度に大きく依存します。低出力では単なる振動伝達にとどまりますが、出力を上げると液体が非線形的に反応し、キャビテーションが発生します。

| 出力レベル | 主な現象 | 応用例 |

| 低出力(数W/cm^2以下) | 音波の伝播、測定 | 超音波流速計、非破壊検査 |

| 中出力(数十W/cm^2) | 安定した気泡振動 | 超音波ミキシング、分散 |

| 高出力(数百W/cm^2以上) | キャビテーション崩壊 | 超音波洗浄、化学反応促進 |

シュリーレン法で超音波を可視化

大気中の超音波を可視化

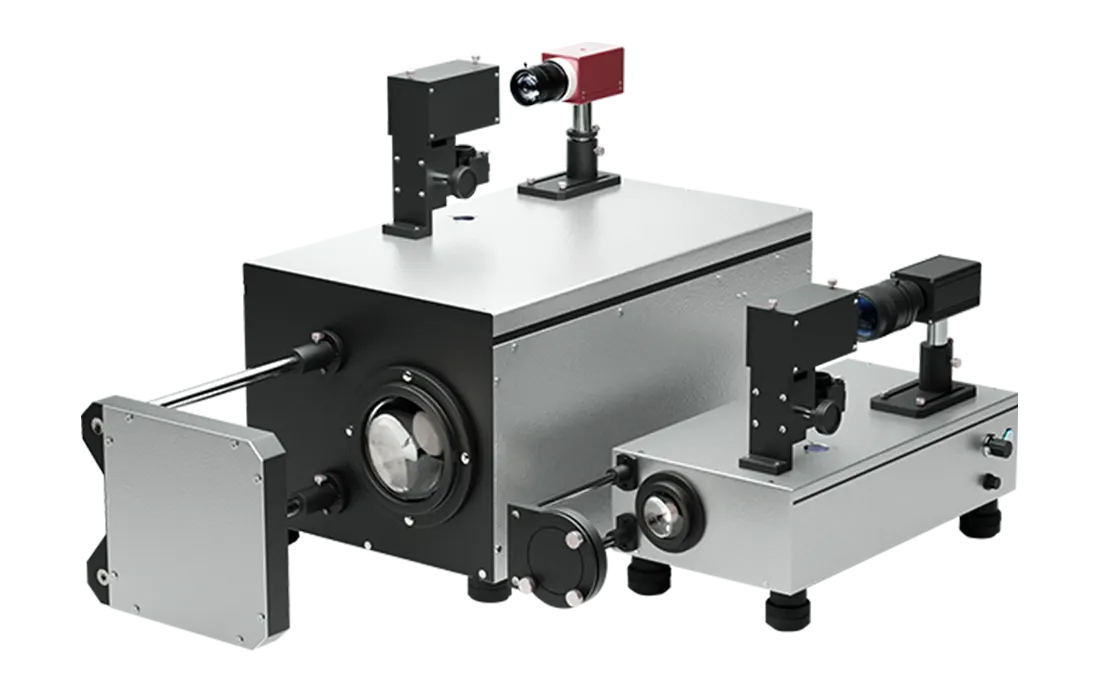

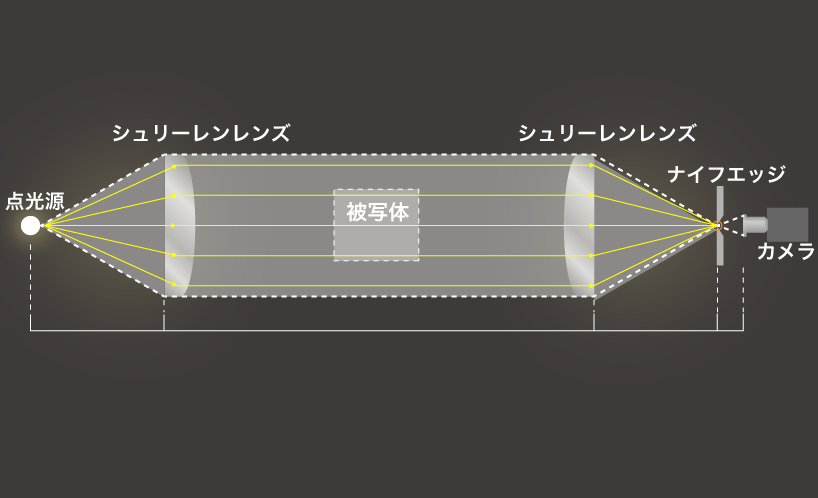

シュリーレン法の原理図

シュリーレン法は、光の屈折現象を利用して密度変化を可視化する技術です。このシュリーレン法を用いることで、超音波の伝播状態を観測することができます。さらに専用の画像処理を組み合わせることで、微細な超音波も高感度で撮影できます。

システムシュリーレンSS series

”シュリーレン法の新基準”

システムシュリーレンSS seriesは、光軸調整の大幅な簡素化により、これまで手間が掛かっていたシュリーレン撮影が手軽に行えます。Wパス方式(観測空間に2回平行光が通過)によって微細な現象も高いレベルで可視化を実現します。コンパクトな筐体で省スペース設置が可能な点も魅力の一つ。スライド式光学系により観測空間の調整が自由自在で、研究に応じた最適な設定ができます…製品ページを見る

超音波を可視化するメリット

医療分野での応用

シュリーレン法による超音波可視化は、医療分野において非常に有用です。超音波診断や治療装置の開発や最適化に貢献しています。具体的には、超音波画像法や高度焦点式超音波(HIFU)治療の技術開発で、超音波ビームの形状や分布を把握し、装置の性能評価や改善に寄与します。

産業分野での応用

産業分野でも多くの用途で適用されています。例としては、超音波洗浄システムの設計や調整に有効です。超音波の伝播やキャビテーション現象を視覚化することで、洗浄性能を高める装置の改良が実現できます。

研究開発での応用

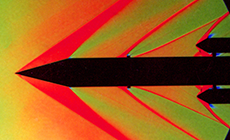

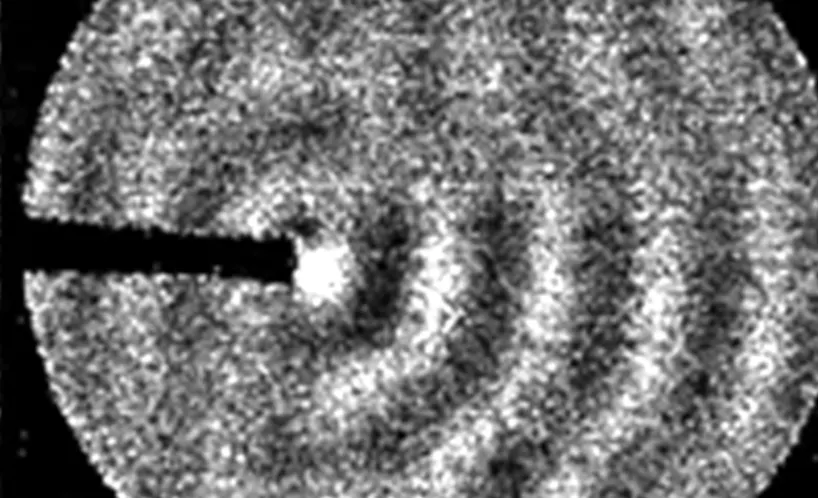

超音波の可視化事例

超音波は、媒質に周期的な密度変化を与えます。この媒質の周期的な密度変化は、光に対して回折格子の役割を果たします。シュリーレン法で可視化した画像では、濃淡がある領域で密度変化が起きていること示しています。

シュリーレン法では、精密な平行光を超音波が伝播している領域に照射することで、光の屈折から密度の変化を観察できます。外部の干渉が無い定在波や伝播直後の進行波では、縞模様が波長となります。波長が短い(周波数が高い)ほど密度変化の間隔が狭くなります。

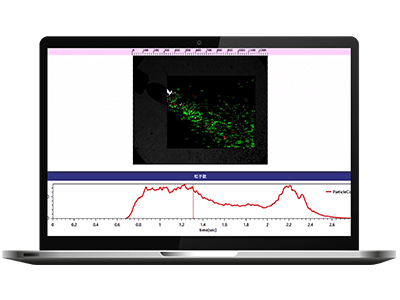

下記の事例では、シュリーレン法で可視化された超音波をハイスピードカメラで撮影しています。超音波が高速で伝播していく可視化事例です。

超音波探査用トランスデューサーの進行波8パルス

使用機材

空中集束超音波の可視化

超音波の疎密波を可視化

撮影協力:東京工業大学 未来産業技術研究所 中村研究室 田中 宏樹 先生

市販のパーキングセンサーおよびボルト締めランジュバン型振動子(BLT)の進行波を可視化した様子です。疎密波が反射する波面形状や角度を可視化して、どの方向からどの程度の強度で音が返ってきているのか?を評価しています。

超音波振動子|連続波伝播の可視化

超音波に関する質問

- 超音波の周波数は?

-

超音波の周波数は、20kHzから数GHzと幅広く、用途によって使い分けられています。

周波数帯と用途

- 2MHz~10MHz:医療用診断装置(腹部エコー、心臓エコーなど)

- 5MHz~10MHz:非破壊検査(航空機エンジンの検査など)

- 10MHz~20MHz:工業用洗浄、溶接

- 20MHz~100MHz:距離計測、センサー

- 100MHz~数GHz:顕微鏡、材料分析

- 超音波の特徴は?

-

超音波には以下のような特徴があります。

1. 直進性:光のように直進し、障害物に当たると反射する性質があります。

2. 指向性:発信源から放射状に広がるだけでなく、特定の方向に集中させることもできます。

3. 透過性:固体、液体、気体など様々な物質を透過することができます。

4. 吸収性:物質によって吸収されやすい性質があります。

5. 散乱性:微小な粒子や界面で散乱される性質があります。

- 超音波と電磁波はどう違いますか?

-

超音波と電磁波には以下のような違いがあります。

物理的性質:

超音波は縦波であり、その伝播には固体、液体、または気体といった物理的媒体が必要です。

一方、電磁波は縦波と横波の両方の特性を持ち、真空中でも伝播することができます。周波数と波長:

超音波の周波数範囲は約20kHzから数GHzまでであり、主に可聴範囲以上の

音波として定義されます。電磁波の周波数範囲は広く、無線波からガンマ線までを含みます。生成と検出:

超音波は圧電素材や磁歪素材を使用して生成され、同様の素材で検出されます。

電磁波は電荷の加速運動によって生成され、アンテナや光センサーで検出されます。

- シュリーレン法では、なぜ超音波を可視化できるのですか?

-

シュリーレン法は、光の屈折率の変化を可視化する方法です。超音波は、空気や液体などの媒質を

伝搬する際に、その密度変化によって屈折率も変化させます。シュリーレン法はこの屈折率の

変化を利用して、超音波を可視化することができます。

詳しくはこちらで解説しています。

➡シュリーレン法とは|密度勾配を可視化する原理の解説から現象動画まで【技術コラム】

- 超音波治療とはどんな治療ですか?

-

超音波治療は、体の深い部分に音のエネルギーを届けて、

組織の回復や痛みの緩和を促す治療法です。超音波の細かな振動が体内で、

熱や微小な機械的刺激を生じさせることで、血流を改善し、炎症を抑える作用があります。主に、整形外科やリハビリテーションの分野でよく使われており、筋肉や腱の損傷、関節炎、

肩こり、腰痛などの症状に効果が期待されています。スポーツの現場では、打撲や捻挫、

肉離れなどのケガの回復を早める目的でも利用されます。また、美容やエステ分野では、超音波の微細な振動によって皮膚や脂肪層を刺激し、

リフトアップやむくみの改善、脂肪の分解促進などにも応用されています。さらに、歯科や整形外科では、超音波の刺激によって骨の再生を助ける研究も進められており、

インプラント治療や骨折後の治癒促進にも用いられることがあります。このように、超音波治療は熱や振動を利用して体内の自然な治癒力を高める、

安全性の高い非侵襲的な治療法です。ただし、使用目的や照射条件によって効果の程度は異なるため、

医師や理学療法士などの専門家の指導のもとで行うことが大切です。

- 超音波とエコーの違いは何ですか?

-

「超音波」と「エコー」は密接に関係していますが、指しているものが少し異なります。

超音波(Ultrasound)とは、そもそも人の耳には聞こえない高周波の音波のことを指します。

つまり「音そのもの」を意味します。周波数が約20kHz以上の音波で、空気中や水中、

人体内部を伝わる性質を持っています。一方で、エコー(Echo)とは「反射した超音波の信号」のことを指します。

超音波が体の内部に送られると、臓器や組織の境界で一部が反射します。

その反射波(=エコー)を受信・解析して画像化するのが、

いわゆる超音波検査(エコー検査)です。つまり、超音波:音波そのもの(送る側)エコー:反射して戻ってきた信号(受け取る側)

という関係にあります。医療現場で「エコー検査」と呼ばれているのは、

超音波を使って体内の様子を映し出す技術のことであり、

「超音波=エネルギーの手段」「エコー=その結果として得られる情報」

と理解するとわかりやすいと思います。

超音波の可視化に関連する技術コラム

【関連記事】

シュリーレン法とは|密度勾配を可視化する原理の解説から現象動画まで【技術コラム】

シュリーレン法とは、透明体の中に屈折率の異なる部分があるとき、光の進行方向の変化を利用してその部分が明確に見えるようにする光学的手法です。媒質中を伝播する衝撃波や超音波の進行状況、炎による気流の上昇...「シュリーレン法とは」続きを読む

【関連記事】

キャビテーションとは【技術コラム】

キャビテーションとは、液体中に圧力変動が生じ、局所的に液体の蒸気圧が下がることで気泡が発生し、その後崩壊する現象です。この気泡の生成と崩壊に伴い、非常に高い圧力や温度が発生し、周囲の物質に強い衝撃を与えることが特徴です。...「キャビテーションとは」続きを読む

【関連記事】

衝撃波とは|発生の原理から可視化手法までわかりやすく解説【技術コラム】

衝撃波(shock wave)とは、物質の速度が音速を超える速度で移動するときに生じる現象です。これは、物質内の圧力、密度、温度などの物理的性質に急激な変化を引き起こします。爆発や超音速の飛行物体、特定の工業...「衝撃波とは」続きを読む

ハイスピードカメラ-製品ラインナップ

ハイスピードカメラの製品ラインナップ一覧です。人間の目では捉えきれない高速現象を克明に可視化し、解析ソフトウェアを組み合わせることで、様々な物理現象を数値化。ハイスピードカメラは研究開発・生産分野の発展...「ハイスピードカメラ製品ラインナップ」詳細ページ

シュリーレン製品のカタログダウンロードを下記よりお受けしております。

製品の詳細・技術相談などもお気軽にお問い合わせください。

※お電話でも受け付けております。

☎0463-91-1281

9:00~18:00(土日祝日を除く)