ハイスピードカメラの選び方|選定のポイントや計測に必要なスペックまとめ

ハイスピードカメラとは?

ハイスピードカメラとは、一瞬の現象を超高速で撮影できる特殊なカメラです。通常のカメラが1秒間に30〜60枚の画像を撮影するのに対し、ハイスピードカメラは1秒間に数千〜数百万枚もの画像を記録できます。

これにより、人間の目や一般的なビデオカメラでは捉えきれない「一瞬の動き」や「瞬時の変化」を、スローモーションで詳細に観察できるようになります。

一瞬の現象を細かく分解して捉えることで、"感覚"でしか理解できなかった現象を科学的に分析・評価することが可能です。現代の研究開発や製造の現場において、ハイスピードカメラは欠かせない観察・解析ツールとなっています。

本サイトでは、ハイスピードカメラを選ぶ際に押さえるべき主要なポイントや、撮影対象に応じた撮影速度の目安を具体的に紹介し、目的に合った最適なカメラ選びをサポートします。

なぜハイスピード撮影が必要なのか?

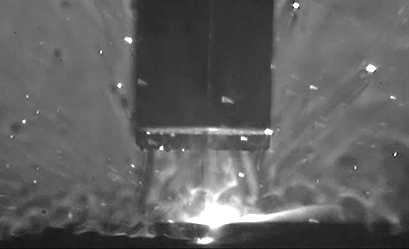

高速で起こる現象は、人間の目では捉えきれません。例えば、溶接時に飛散するスパッタ、燃焼中の火炎のゆらぎ、衝撃波の伝播、あるいは液滴のはね返りなど、これらは1秒間に数千〜数十万回という速さで変化しています。

このような瞬間的な現象を正確に観察・解析するために用いられるのがハイスピード撮影です。

現象の「見える化」が研究を変える

ハイスピード撮影の最大の目的は、目に見えない現象を可視化(見える化)することです。通常のカメラでは単なる「結果」しか記録できませんが、ハイスピードカメラを使えば、「現象がどのように進行したか」というプロセスを定量的に捉えることが可能になります。

たとえば…

- 液滴が衝突した瞬間の挙動

- 部品が破壊される瞬間

- 空気の流れによる乱流や渦の形成

- 燃焼の初期や拡散の様子

こうした現象を「見える化」することで、これまで経験や勘に頼っていた工程や設計が、科学的根拠に基づいて改善できるようになります。

研究・開発現場での活用例

| 分野 | 活用例 |

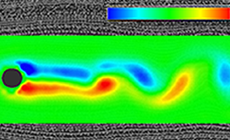

| 流体力学・可視化実験 | PIVによる速度計測・渦構造の可視化 |

| 燃焼・エネルギー研究 | 火炎の安定性、燃焼噴霧の微粒化挙動の観察 |

| 材料・機械工学 | 破壊試験、衝突・落下・振動の解析 |

| 医療・バイオ分野 | 細胞の血流の動態解析、医療デバイスの動作 |

| 製造・品質管理 | 溶接スパッタやプレス工程、異常検出の可視化 |

数値化・解析による次のステップへ

ハイスピードカメラ選びのポイント

ハイスピードカメラには多くのモデルがあり、フレームレート(fps)、解像度、感度、記録時間など仕様が大きく異なります。最適なカメラを選ぶためには、まず「何を撮りたいのか」を明確にすることが最も重要です。

ここでは、導入前に確認すべき基本的なポイントを整理します。

1. 撮影したい現象を明確にする

最初に考えるべきは「どんな現象を、どの程度の速さで撮影したいか?」です。

たとえば、以下のように対象にって必要な性能が大きく変わります。

| 撮影対象 | 必要なfps(目安) | 特徴 |

| 人の動作、機械の運動 | 500 ~ 1,000fps | 一般的な動作解析に十分 |

| 液滴の跳ね返り、 スパッタ飛散 | 5,000 ~ 20,000fps | 微小で高速な現象に対応 |

| 衝撃波、燃焼、破壊現象 | 50,000 ~ 1,000,000fps | 瞬間的な変化を捉えるために、高いfpsが必要 |

2. 撮影条件(明るさ・距離・大きさ)を確認する

ハイスピードカメラは露光時間が短くなるため、通常よりも多くの光量が必要です。特に屋内や暗所では、照明(LEDやレーザーシート光源など)の確保が欠かせません。また、被写体の大きさや距離によっても、必要な解像度が異なります。

- 大きな対象(全体の動きを観察したい場合) → 低解像度でも可

- 微小な対象(局所的な変化を見たい場合) → 高解像度が必要

撮影環境の明るさ・視野・距離を整理しておくことで、適切なレンズや照明の組み合わせも選びやすくなります。

3. 記録時間とデータ処理の計画

ハイスピード撮影では、1回の撮影で膨大なデータが発生します。例えば、1,000 fps・1秒間の撮影でも数百MB〜数GBのデータが生成されることがあります。

したがって、

- 長時間連続撮影をしたい

→ メモリ容量の大きいモデル

- 短時間イベントを確実に捉えたい

→ トリガー機能(現象発生前から記録)

- 撮影後すぐに解析したい

→ 高速転送インターフェース(USB3.0・GigEなど)

といった点を考慮することが重要です。

撮影データの保存・解析ソフトとの連携も、運用の効率に大きく影響します。

4. 予算と運用サポートを考慮する

スペックで見るハイスピードカメラの選び方

フレームレート(fps:frame per second)

フレームレートとは?

フレームレート(fps:frames per second)とは、1秒間に何枚の画像を撮影できるかを示す指標です。一般的な動画カメラは30~60 fpsですが、ハイスピードカメラでは1,000 fps〜1,000,000 fps以上まで対応可能な機種もあります。この数値が大きいほど、より速い現象を細かく分解して観察できることになります。

フレームレート(fps)が高いほど「時間を細かく切り取れる」

たとえば、1秒間に起こる現象を:

- 30 fps で撮影 → 1コマあたり 33.3ミリ秒 ごとの画像

- 1,000 fps で撮影 → 1コマあたり 1ミリ秒 ごとの画像

- 10,000 fps で撮影 → 1コマあたり 0.1ミリ秒 ごとの画像

つまり、フレームレートが上がるほど時間分解能が高くなり、瞬間の動きを正確に捉えられるようになります。高速で動く液滴の衝突や衝撃波など、瞬間的に変化する現象では高fpsが不可欠です。

人間の視覚とハイスピードカメラのフレームレート比較

| 種類 | フレームレート[fps] | 捉えられる動き |

| 人間の視覚 | 約24fps | 動きが速いものはぼやけて見える |

| ビデオカメラ | 30fps | 日常的な動作は問題なく撮影できる |

| ハイスピードカメラ | 数百~数百万fps ※さらに高いfpsで撮影できるものもある | 高速な動作や現象をスローモーションで観察できる |

フレームレート(fps)についてのまとめ

フレームレートは、ハイスピードカメラ選定において最も重要な要素のひとつです。

fpsが高ければ瞬間をより詳細に捉えられますが、その分光量やデータ量にも影響します。

「どの程度の速さで、何をどのように見たいのか」

を明確にすることで、最適なfps設定とカメラモデルを選ぶことができます。

解像度(pixel, 画素)

解像度とは?

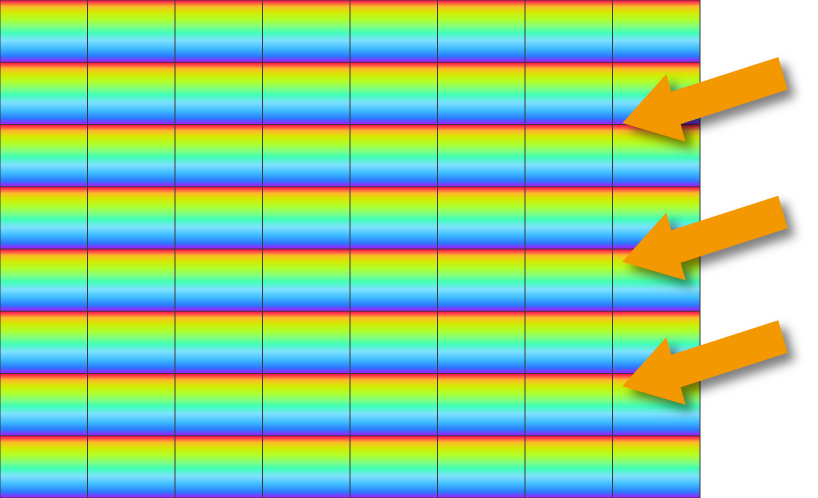

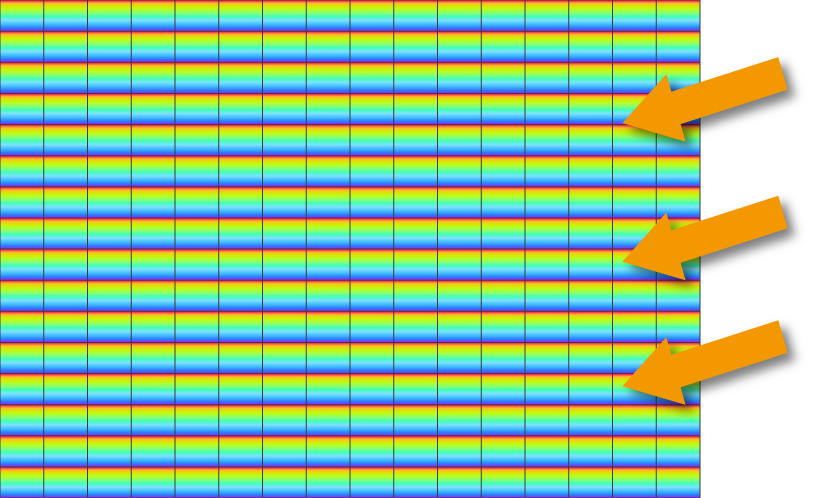

低解像度

高解像度

解像度とは、撮影した画像を構成する画素(ピクセル)の数を指します。一般的には「1920×1080 px(フルHD)」のように、横×縦の画素数で表されます。

ハイスピードカメラでは、解像度が高いほど細かい部分まで鮮明に記録できますが、その分データ量が増え、フレームレート(fps)とのトレードオフが生じます。

解像度が高いと何が見えるのか?

高解像度のカメラでは、微小な対象の形状変化や細部の動きを精密に捉えることができます。一方で、解析対象が広範囲に及ぶ場合や、速度ベクトルなど定量解析を行う場合には、視野内の粒子やマーカーを十分に分解できるかが重要になります。

| 解像度(例) | 総画素数の目安 | 主な用途例 |

| 3,840×2,160px(4K) | 約830万画素 | 大型構造物の挙動解析、衝撃試験、教育用デモ、映像資料 |

| 1,920×1,080px(フルHD) | 約210万画素 | 動作解析、PIV/DIC、燃焼の可視化 |

| 1,024×1,024px | 約100万画素 | 噴霧、機械部品の高速動作、微粒子の可視化 |

| 512×512px以下 | 約26万画素以下 | スパッタ飛散、液滴衝突、破壊など ※視野は狭いが明るい照明と組み合わせて超高速現象に適する |

フレームレートと解像度はトレードオフの関係

ハイスピードカメラは、1秒間に撮影できるデータ量が決まっているため、フレームレートを上げると1枚あたりに使える画素数が減少します。

つまり、「高フレームレートで撮るか」「高解像度で撮るか」はトレードオフの関係にあります。

たとえば、あるカメラが1秒間に1ギガピクセル分のデータを記録できる場合:

- 【設定A】

フレームレート1,000fps / 画素数1,000×1,000px

➡機械の動作、液滴挙動など

- 【設定B】

フレームレート10,000fps / 画素数512×512px

➡スパッタ飛散、燃焼など

- 【設定C】フレームレート100,000fps / 画素数128×128px

➡衝撃波、破壊現象など

このように、フレームレートを優先すれば細部が粗くなり、解像度を優先すれば時間分解能が落ちるため、撮影対象のスケールと現象速度のバランスを考えて設定を選ぶ必要があります。

視野サイズと空間分解能の関係

解像度は単に「画素数」だけでなく、撮影範囲(視野サイズ)とも密接に関係します。たとえば、同じ1920×1080 pxでも、

- 視野が100 mm幅 → 1ピクセルあたりの寸法は約0.052 mm

- 視野が10 mm幅 → 1ピクセルあたりの寸法は約0.0052 mm

このように、レンズ倍率や被写体距離によって空間分解能(1ピクセルの実寸)が変わります。研究目的で定量的な測定を行う場合は、「ピクセルの大きさ」を事前に確認しておくことが重要です。

解像度についてのまとめ

解像度は、ハイスピードカメラで「どれだけ細かく現象を見たいか」を決める最も基本的な要素です。しかし、解像度を上げればfpsや露光時間に影響が出るため、

「どのスケールの現象を、どの速度で撮るのか」

を明確にして、fps・光量・視野とのバランスを取ることが大切です。

感度(ISO)

ハイスピードカメラでは、短い露光時間で撮影するため光を取り込む時間が非常に短くなります。そのため、屋内や暗い現象の撮影では、映像が暗くなりやすく、十分な光量を確保できないことが多くあります。

このような環境では、カメラの感度(ISO)性能が極めて重要な要素となります。

感度(ISO)とは?

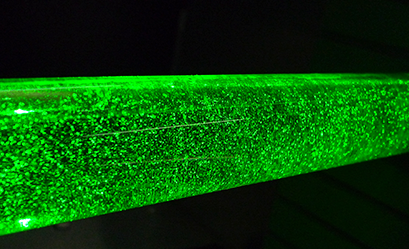

ISO感度が高い(明るい粒子画像)

※上図はPIVの粒子画像です

ISO感度が低い(暗い粒子画像)

ISO感度とは、撮像素子がどれだけ少ない光で明るい画像を生成できるかを示す指標です。ISO値が高いほど、暗い環境でも明るく撮影できますが、同時にノイズ(ざらつき)も増えやすくなります。ハイスピードカメラではISO10,000以上の高感度センサーを採用したモデルもあり、照明が制限される実験環境で特に有効です。

ISO感度の種類

ISO感度は3種類に分類されます。

- 基準感度:イメージセンサーが持つ固有のISO感度(ベース感度)

- 常用感度:ノイズの量が許容できる範囲内のISO感度

- 拡張感度:常用感度の範囲を超えたISO感度(無理やり明るさを引き上げた感度)

上記3種類のISO感度とは別に、デジタルカメラ用の定義として”推奨露光指数(REI)”と標準出力感度(SOS)”があります。標準出力感度(SOS)は、所定の条件で静止画を撮影した際、デジタル出力値を取得するために必要な入力露光量を求めて換算したものです。

※狭義的な定義として、タングステン光をセンサーに照らし、飽和状態に達するまでの時間から算出する”ISOsat”と呼ばれる手法もあります。

異なるメーカーではISO感度を比較できない

各メーカーがハイスピードカメラのスペックとしてHPに記載するISO感度は、それぞれ異なる基準・表記方法を採用しており、適正露出に対する考え方に違いがあります。そのため、一概に異なるメーカーでISO感度を比較することはできません。

- A社 ISO感度 32,000

- B社 ISO感度 16,000

一般的にISO感度32,000のA社の方が、優れた受光感度を持っているハイスピードカメラと想像できますが、ISO感度16,000表記のB社の方がノイズが少なく画像計測に適した撮影ができる場合があります。

暗い現象を撮影するときの課題

高速撮影では1フレームの露光時間が1/1,000以下になるため、明るい光源を使っても映像が暗くなる傾向があります。特に以下のような条件では、感度性能が撮影結果を左右します。

- 溶接、燃焼、放電など、光が限られる高速現象

- 実験室やクリーンルームなど、照明を追加しにくい環境

- 微細構造や流体内など、光の反射が少ない被写体

このような状況では、高感度かつ低ノイズ性能に優れたカメラを選ぶことで、照明を増やさずに鮮明な画像を得ることが可能になります。

解像度と感度のトレードオフ

低画素の素子(光を受ける面積が大きい)

高画素の素子(光を受ける面積が小さい)

画像計測において解像度(画素数)は重要な要素です。一般的に画素数が多いほど空間分解能が高く、高精細な計測が可能です。しかし、高解像度カメラには注意すべき点もあります。

センサーサイズが同等の場合、高解像度モデルほど感度は低くなります。高画素センサーは個々の受光素子が小さく、受光量も少なくなるため、低照度環境ではノイズが発生しやすく、かえって画質が低下する場合があります。

被写体が暗くて写らなければ画像計測は成立しません。特にハイスピード撮影では高フレームレートによってさらに画像が暗くなるため、画素数と感度のバランスを考慮したカメラ選びが重要です。

感度を高める工夫

感度を単純に上げるだけでなく、撮影環境を最適化することで、よりノイズの少ない明るい映像を得られます。

・高出力な照明を使用

LED、メタルハライドランプ、レーザー光源など活用。明るさを確保して、ISOを下げてノイズを抑制。

・明るいレンズを使用

F値の小さいレンズ(例:F1.4など)を選ぶ。光の取り込み量を増やし、露光を稼ぐ。

・撮影距離を短くする

被写体との距離を近づける。光量のロスを低減して画像のコントラストを改善。

・ノイズリダクションを活用

カメラ内の画像処理でノイズを低減。微小なノイズを抑制することで、解析精度を向上。

感度(ISO)ついてのまとめ

暗い現象や屋内撮影では、感度性能の高いハイスピードカメラが明暗を分けます。

しかし感度を上げすぎるとノイズが増えるため、

「ISO感度・光量・レンズ明るさ・ノイズ特性」のバランスを取ることが重要です。

高感度・低ノイズ性能を両立したカメラを選ぶことで、暗い環境でもブレやざらつきの少ない、解析に適した鮮明な映像を得ることができます。

イメージセンサー

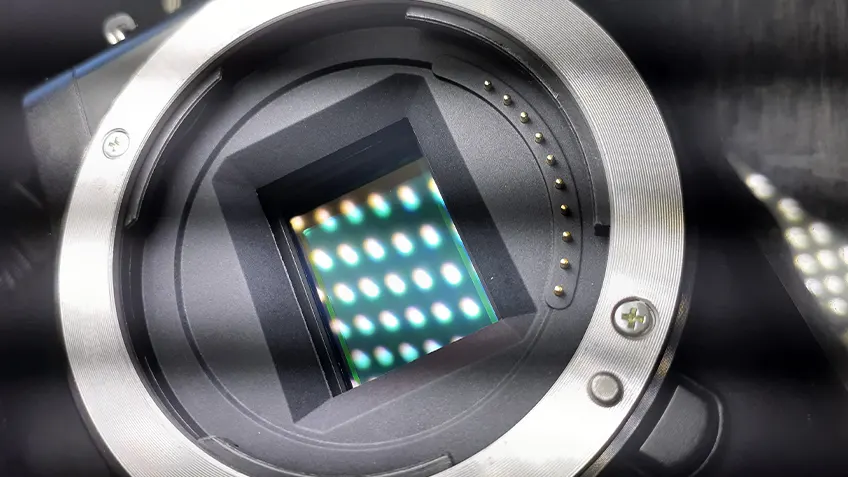

イメージセンサーとは?

ハイスピードカメラの性能を決定づける中核部品が、イメージセンサー(撮像素子)です。人間の目の網膜に相当するこの半導体素子は、レンズを通して入ってきた光(光子)を電気信号に変換し、画像データとして記録する役割を担います。

このセンサーの構造や駆動方式によって、カメラの感度・フレームレート・ダイナミックレンジ・ノイズ特性といった画質を決定する重要な要素が大きく左右されます。

イメージセンサーの基本原理

1.光を捉える

レンズを通して入ってきた光は、イメージセンサーの表面にあるマイクロレンズで集められます。

2.光を電気信号に変換する

集められた光は、各画素に配置されたフォトダイオードで光電変換によって電気信号に変換されます。

3.デジタルデータに変換する

各画素から発生した電気信号は、集積回路を経由してデジタルデータに変換されます。

4.画像を生成する

デジタルデータは画像処理エンジンで処理され、最終的に画像として出力されます。

イメージセンサーは、表面に配置された多数の画素(ピクセル)で構成されています。各画素は光を受けると電荷を発生させ、その量が光の強さに対応します。これを電子信号として読み出すことで、明暗や色を再現します。

ハイスピードカメラでは、この読み出し動作を極めて短い周期(マイクロ秒オーダー)で繰り返す必要があります。そのため、センサーの構造と回路設計が「どれだけ速く・正確に・ノイズ少なく」信号を取り出せるかを決定づけます。

イメージセンサーの種類と特徴

| センサー方式 | 主な特徴 | ハイスピード撮影での適性 |

CMOS(相補型金属酸化膜半導体) | 各画素が独立して信号を出力。 高速読み出し・低消費電力が可能。 | ハイスピードカメラの主流方式。高fpsと高解像度を両立。 |

| BSI型CMOS(裏面照射型CMOS) | 受光面を裏側から構成することで光の取り込み効率を改善。 | 高感度・低ノイズ。暗所撮影や屋内実験に最適。最新モデルで採用が進む。 |

CCD(電荷結合素子) | 画質がなめらかで階調表現に優れる。感度が高くノイズが少ない。 | 読み出し速度が遅く、超高速撮影には不向き。近年は減少傾向。 |

現在、多くのハイスピードカメラでBSI型CMOS(裏面照射型CMOS)センサーが採用されています。高速読み出し性能に加え、高感度・低ノイズ化が技術的に進んだためです。

センサー性能を左右する主な要素

| 要素 | 説明 | 影響する性能 |

画素サイズ(μm) | 各ピクセルの大きさ。大きいほど光を多く取り込める。 | 感度・ノイズ・ダイナミックレンジ |

| 読み出し方式 | グローバルシャッター / ローリングシャッター | 動体の歪み防止・時間精度 |

| 量子効率(QE) | 光を電子に変換できる割合。波長によって変化。 | 感度(特に可視・近赤外領域) |

| A/D変換ビット数 | アナログ信号をデジタル化する際の精度(例:8bit, 12bit) | 階調表現・画像処理精度 |

グローバルシャッターとローリングシャッター

ハイスピードカメラでは、露光タイミングの正確さも重要です。イメージセンサーには2つのシャッター方式があります。

| 方式 | 特徴 | 適した用途 |

| グローバルシャッター | 全画素が同時に露光・読み出しを行う。 | 高速で運動する物体、PIV・DIC解析、振動解析など |

| ローリングシャッター | 画素を順次走査して読み出す方式。構造が簡単で安価。 | 一般撮影や低速現象に適するが、ハイスピード撮影では歪みが生じやすい |

※現在、多くのハイスピードカメラでは歪みのない撮影を実現するためにグローバルシャッターが採用されています

センサー選びで注目すべきポイント

1. 感度とノイズのバランス:

暗い現象を撮影する場合は、大きめの画素サイズやBSI構造(裏面照射型)のセンサーが有利です。

2. fpsと解像度のバランス:

高fps時にどの解像度まで維持できるか(読み出し速度の制約)を確認。

3. 波長特性:

可視光〜近赤外域(400〜900 nm)での感度カーブが用途に合っているかを確認。

4. 動作安定性:

長時間撮影や高温環境でのセンサー特性変化(ドリフト)を考慮。

イメージセンサーについてのまとめ

イメージセンサーは、ハイスピードカメラの「目」かつ「心臓部」です。

どのようなセンサーを搭載しているかによって、

- 撮影できる速度(fps)

- 再現できる明るさ(感度)

- 表現できる階調(ビット深度)

- 得られるデータの精度(ノイズ特性)

がすべて変わります。

撮影対象の明るさや速度、解析目的に応じて、最適なセンサー構造と性能バランスを持つカメラを選ぶことが、精度の高いハイスピード撮影への第一歩です。

ハイスピードカメラのカラーとモノクロの違い

モノクロの方が明るく撮影できる

ハイスピードカメラには、カラーとモノクロの2種類のイメージセンサーがあります。カラーカメラは色情報を豊かに表現できるため、情報を視覚的に伝えやすく、現象観察を目的とした映像資料や広告映像に適しています。また、色情報を活用した画像解析手法も確立されており、計測用途でも多くの実績があります。

一方、画像計測の分野ではモノクロカメラが主流です。カラーカメラに比べて受光感度が高く、低照度下(暗い環境)での撮影や、より多くの光量が必要となる高速撮影に優れているためです。

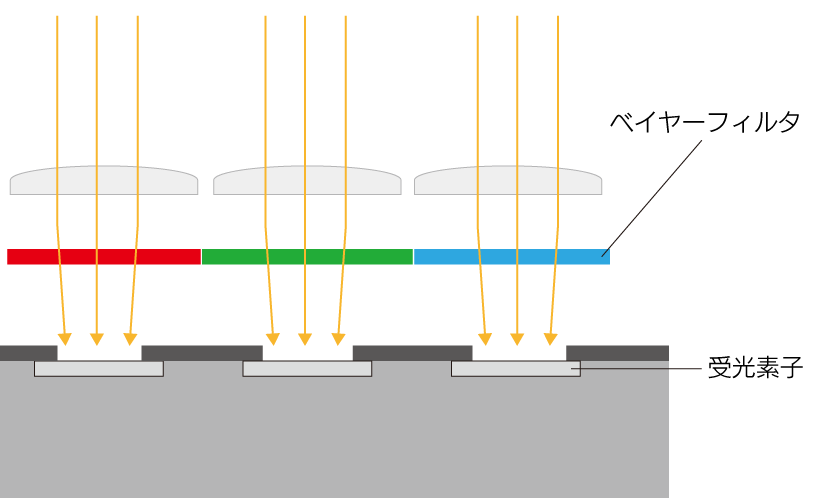

カラー化されたデータは容量が3倍

一般的にカラータイプのイメージセンサーには、三原色(RGB)を分離するベイヤーフィルタが受光素子の前に配置されています。

このフィルタを通して受光したRGB情報に対してベイヤー変換処理を行うことで、1ピクセルあたりRGBの色情報を再現でき、カラー画像を生成できます(なお、カラー化されたデータ容量はモノクロに比べて3倍になります)

モノクロは光のロスが極めて少ない

ハイスピードカメラの運用で押さえるべきポイント

撮影時の照明環境(フリッカー、レーザーシートなど)

フリッカーの無い光源を選ぶ

ハイスピードカメラは高速でシャッターを切るので、撮影画像が暗くなりやすい特性があります。そのため、十分な光量を確保するために高出力の光源が必要です。一般的にはLED、ハロゲンランプ、メタルハライドランプなどが使用されます。

フリッカーとは光源のわずかな点滅を指し、人間の目には見えない場合でもハイスピードカメラでは縞模様や不均一な明るさとして映り込むことがあります。これを防ぐために、フリッカーのない安定した光源を選ぶことが重要になります。直流駆動型LEDや特定のハロゲンランプは、安定性が高い光源として推奨されます。

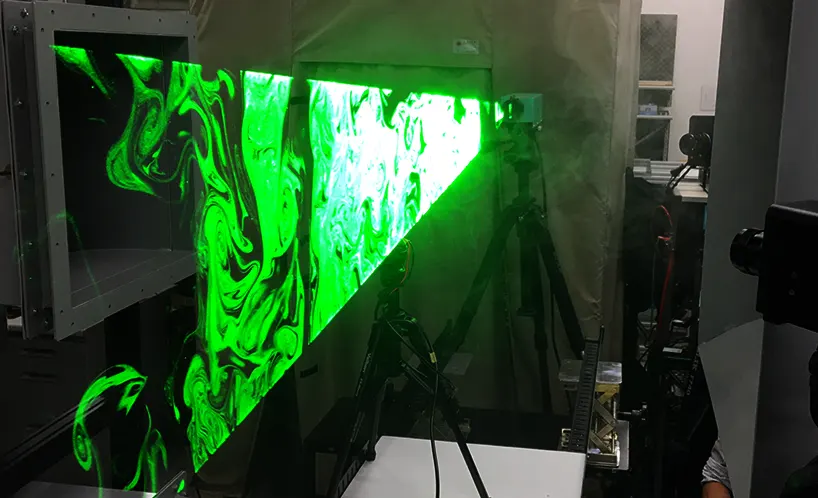

さらに、PIV(粒子画像流速測定法)のような流体計測では、シート状のレーザー光を照射する「レーザーシート光源」が使用され、流体の動きを高精度で捉えることが可能です。一方で、衝撃試験や機械部品の解析では、高出力LED光源が多く利用されています。

適切な観測を行うには、光量の調整も不可欠です。過剰な光量は露出オーバーや反射を引き起こし、観測結果に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、光源の位置や角度を調整し、必要に応じて複数の光源を組み合わせることで、均一で適切な光量を確保することが大切です。

ハイスピード撮影に適した照明の種類

照明の選定は、撮影目的や被写体の反射特性によって異なります。以下に主な光源と特徴を示します。

| 光源種別 | 特徴 | 主な用途 |

| 高出力LED照明 | 安定した連続光。点灯応答が速く、フリッカーが少ない。寿命が長い。 | 一般的な可視化・教育用の実験など |

| メタルハライドランプ | 高輝度・高演色。点光源性に優れ、広範囲を均一に照射。 | DIC・衝突試験など |

| レーザーシート光源 | レーザーを光学系でシート状に照射。指向性が高く、微粒子を浮かび上がらせる。 | PIV・流体の断面可視化など |

| キセノンランプ/ストロボ | 極短パルスで高輝度。動きのブレを抑える。 | 爆発・衝突など瞬間の撮影 |

照明についてのまとめ

ハイスピードカメラ撮影では、照明はカメラと同等に重要な要素です。

短い露光時間で十分な明るさを確保しつつ、フリッカーを防ぐことが高品質な映像の鍵となります。

特に流体可視化やPIV解析などでは、レーザーシート光源の選定と同期制御が結果の精度を大きく左右します。

適切な照明設計は、「見えない現象を確実に見える化する」ための第一歩です。

レンズについて

ハイスピードカメラの性能を最大限に引き出すには、適切なレンズの選定と調整が欠かせません。カメラ本体のスペック(fps・解像度・感度)が高くても、レンズが被写体や照明条件に合っていなければ、ピントのズレや光量不足によって、解析に使えない映像になってしまうこともあります。

ハイスピードカメラのレンズ選定

ハイスピードカメラのレンズ選定は、カメラを使用する目的や環境に依存します。開放F値、焦点距離、最短撮影距離、撮影範囲、そしてレンズのマウントタイプを考慮して選定します。

レンズの明るさを示す開放F値は、高速でシャッターを切る(暗くなる)ハイスピードカメラには特に重要になります。

- 開放F値:数値が低いほど明るい

- 焦点距離:レンズ中心からイメージセンサーまでの距離、撮影範囲に関連

- 最短撮影距離:レンズがピントを合わせられる限界距離

- レンズマウント:カメラによって選定(例:Fマウント、Cマウント、EFマウントなど)

明るいレンズの重要性

ハイスピード撮影では露光時間が極めて短く(例:1/10,000秒以下)、光を取り込む時間が限られるため、F値の小さい明るいレンズが有効です。

※F1.4を100とした場合

| F値 | 光の取り込み量(相対) | 特徴 |

| F1.4 | 100% | 非常に明るく、暗所撮影に最適。ピントは浅くなる。 |

| F2.8 | 約50% | 明るさと被写界深度のバランスが良い。 |

| F5.6 | 約25% | 明るさは減るが、ピントの合う範囲が広くなる。 |

暗い環境では、F1.4~F2.8程度の明るいレンズを選ぶとノイズや露光不足を防ぎやすくなります。ただし、開放に近い状態では被写界深度が浅くなるため、ピント合わせがシビアになります。

焦点距離と撮影範囲(画角)

焦点距離はレンズがどの範囲をどの倍率で映すかを決める要素です。標準レンズ、マクロレンズ、望遠レンズなど撮影したい被写体やシーンに応じて適切なレンズを選ぶことが重要です。

被写体に近づく(接写)撮影が多い場合はマクロレンズ、遠くの被写体を撮影したい場合は望遠レンズが適しています。レンズの解像力や光学性能も画像のクオリティに直結するため、目的にあった性能を持つレンズを選びます。

レンズとセンサーサイズの関係

レンズ選定では、カメラの撮像素子サイズ(1型・2/3型・1/2型など)にも注意が必要です。センサーが大きいほど広い範囲を映せますが、同じ焦点距離でも画角が変化します。

| センサーサイズ | 同じ焦点距離での画角 | 特徴 |

| 1型(大型) | 広い | 光量が多く必要。高画質。 |

| 2/3型 | 標準 | 多くの工業用レンズと互換。 |

| 1/2型 | 狭い | 小型カメラ向き。画角が狭くなる。 |

レンズについてのまとめ

ハイスピードカメラのレンズ選定は、

「どの範囲を、どの明るさで、どの距離から撮るか」を明確にすることが出発点です。

- 高fps撮影には 明るい低F値レンズ

- 微細観察には マクロ・望遠レンズ

- 全体挙動観察には 標準・広角レンズ

というように、撮影対象と照明条件のバランスを考慮して最適なレンズを選定します。

正しいレンズ選定は、映像の明るさ・解像感・解析精度を大きく左右する要素です。

撮影環境

被写体を際立たせる背景

ハイスピードカメラで被写体を鮮明に捉えるためには、背景の色や素材を適切に選ぶことが重要です。一般的に、被写体とのコントラストを強調する無地の背景が推奨されます。特にPIV(粒子画像流速測定法)では粒子像(トレーサー粒子)を明確に捉えるために、背景を黒くするなど工夫が必要です。

カメラが動いてしまうと計測できない

ハイスピードカメラで高速な現象を撮影するには、カメラの安定性も重要です。カメラが動いてしまうと、映像がブレてしまい、現象を正確に観測することができません。三脚や固定治具を使用して、カメラをしっかりと固定する必要があります。

温度と湿度も注意

ハイスピードカメラの計測で必要なfps

ハイスピードカメラで撮影を行い、人の眼で挙動を確認するだけならば、撮影速度をそこまで考慮する必要はありません。モーションキャプチャーやPIVなど画像計測を行う場合には、フレーム間の動きを抑えて撮影する必要があります。現象に応じた十分な時間分解能が必要となり、適切にハイスピードカメラの撮影速度(fps)を設定していきます。

以下で画像計測に必要なハイスピードカメラの撮影速度の目安を事例とあわせてご紹介いたします。

※数値は目安です。

スポーツ(運動解析)

野球のスイング

フレームレートの目安:2000fps

撮影範囲:1.8m スイングスピード:約120km/hの場合

ゴルフのインパクト

フレームレートの目安:30000fps

撮影範囲:30cm スイングスピード:約50m/sの場合

スポーツにおけるハイスピードカメラの撮影は、画像計測を行うか?計測は行わず、現象を目視で確認するのみか?によって選び方が変わります。例えば、プロ野球放送で流れるスイングリプレイの映像では、200~300fps程度で撮影されています。一方で、画像計測(モーションキャプチャー)を行うためには、より細かく高いフレームレートで撮影をする必要があります。

ハイスピードカメラ-製品ラインナップ

ハイスピードカメラの製品ラインナップ一覧です。人間の目では捉えきれない高速現象を克明に可視化し、解析ソフトウェアを組み合わせることで、様々な物理現象を数値化。ハイスピードカメラは研究開発・生産分野の発展...「ハイスピードカメラ製品ラインナップ」詳細ページ

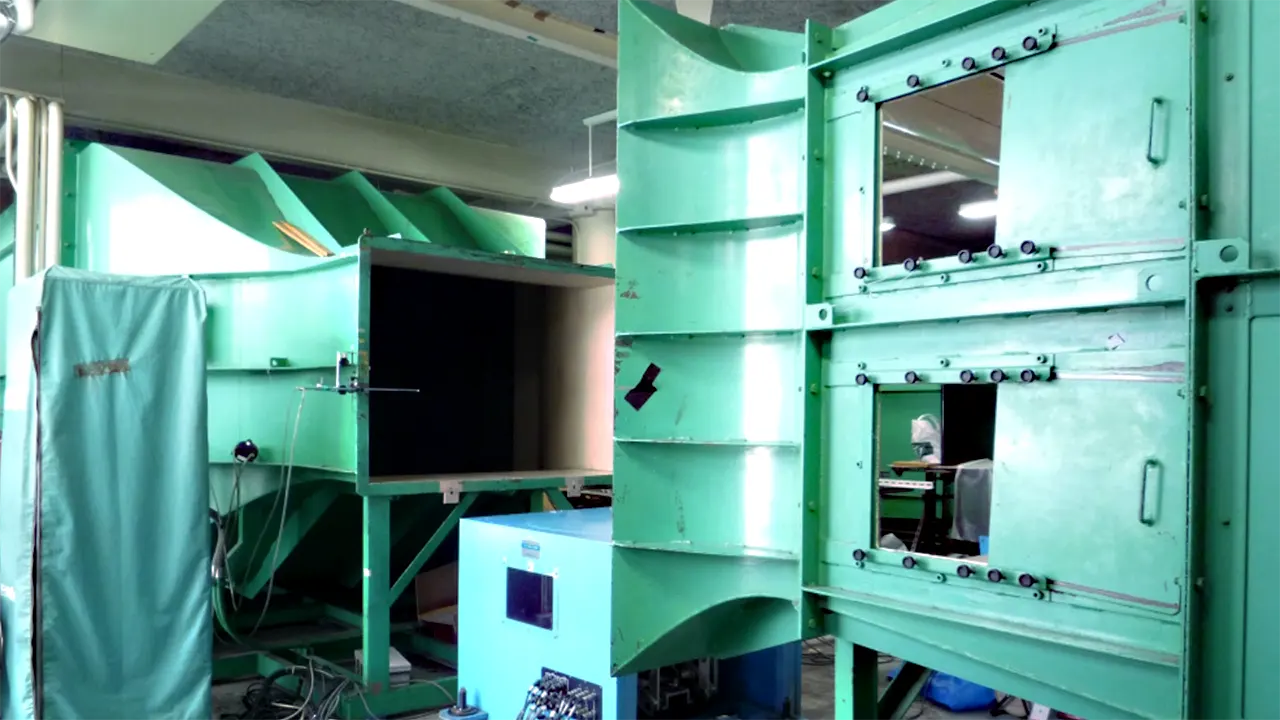

流れの可視化・PIV(流体解析)

風洞実験 ※撮影協力:東京理科大学 石川 仁 先生 青野 光 先生

フレームレートの目安:2000fps

撮影範囲:500mm 流速:10m/sの場合

水路実験

フレームレートの目安:6000fps

撮影範囲:50mm 流速:3m/sの場合

PIVでは前フレームの粒子パターンと比較することで、粒子画像の移動量を算出します。一般的に、1画面あたりの移動量は10ピクセル以下に抑えることが推奨されています。そのため、流体の速度に合わせて、ハイスピードカメラの撮影速度を設定する必要があります。

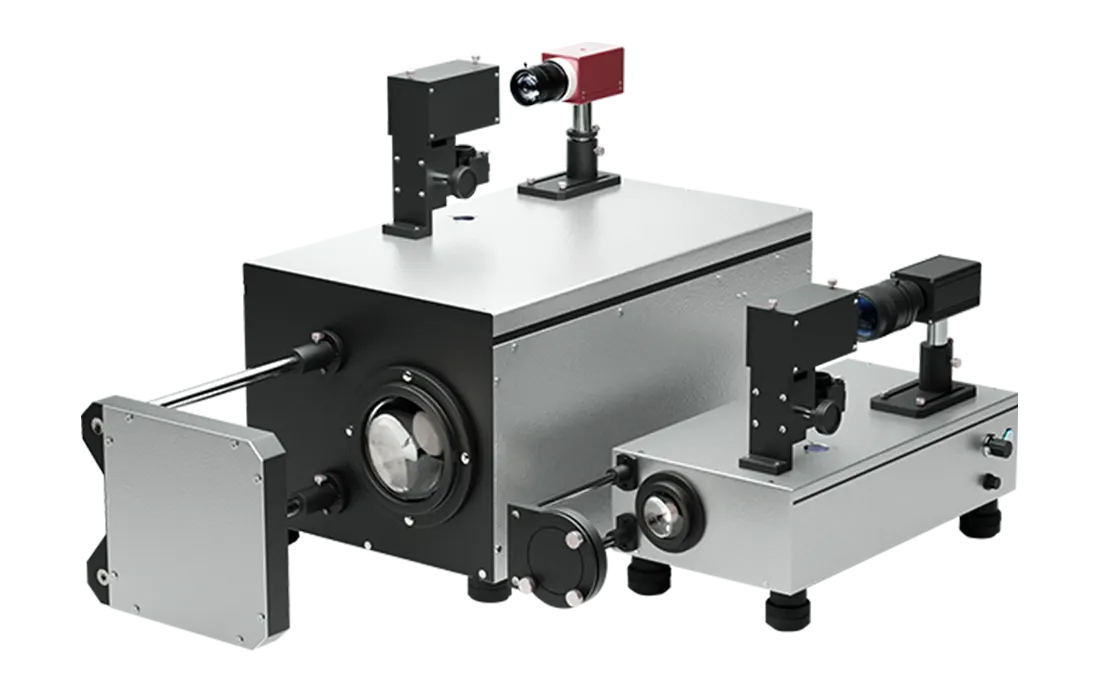

PIVシステム2D2C(2次元2成分PIV)

非接触で2次元断面の速度(U,V)を算出

流速計では観測空間に接触して1点で1成分計測になるのに対し、PIVでは非接触で2次元断面のエリア2成分(X, Y)の速度評価を時系列で行うことができます。CW(連続発振)レーザーシート光源とハイスピードカメラを組み合わせることで、従来のダブルパルスレーザーによる構成よりも扱いやすく…製品ページを見る

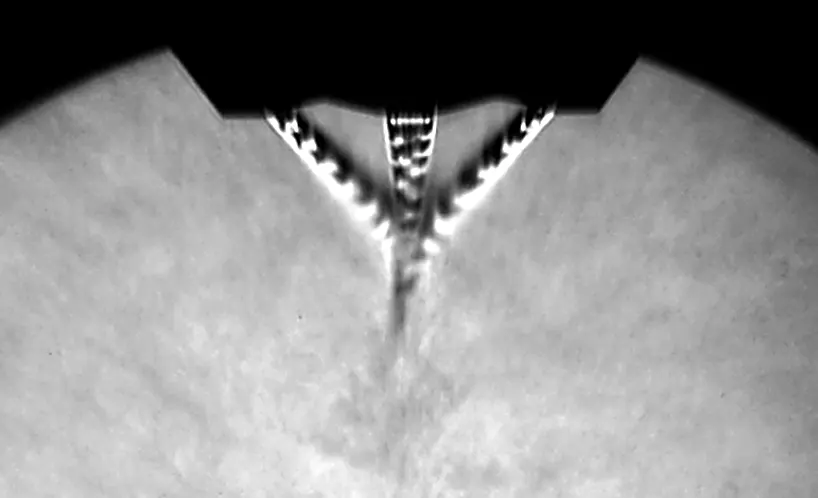

衝撃波の可視化

大気中の衝撃波

フレームレートの目安:400000fps

撮影範囲:80mm

伝播速度:340m/sの場合

衝撃波は大気中で約340m/s、水中では約1500m/sで伝播します。シュリーレン法で観測しようとする場合、限られた観測空間内で衝撃波の輪郭を捉える必要があります。非常に高速で伝播する衝撃波を鮮明に捉えるには、高いフレームレートで撮影する必要があります。

システムシュリーレンSS series

”シュリーレン法の新基準”

システムシュリーレンSS seriesは、光軸調整の大幅な簡素化により、これまで手間が掛かっていたシュリーレン撮影が手軽に行えます。Wパス方式(観測空間に2回平行光が通過)によって微細な現象も高いレベルで可視化を実現します。コンパクトな筐体で省スペース設置が可能な点も魅力の一つ。スライド式光学系により観測空間の調整が自由自在で、研究に応じた最適な設定ができます…製品ページを見る

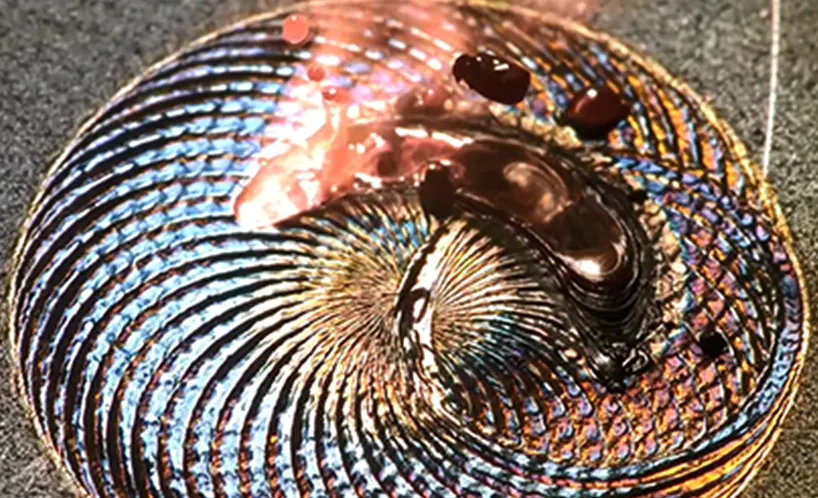

溶接の可視化

レーザー溶接の溶融池を可視化

フレームレートの目安:20000fps

撮影範囲:20mm

炭酸ガス溶接のシールドガス流れ

フレームレートの目安:5000fps

撮影範囲:100mm

溶接の画像計測は、現象によって必要なフレームレートが大きく変わってきます。局所的な撮影が多いため、現象をはっきりと捉えるには、拡大して撮影しなければなりません。拡大撮影を行うと、画面内で被写体の速度が相対的に速くなります。そのため、画像計測を行うためには、ハイスピードカメラのフレームレートを高く設定する必要があります。

溶接プロセス可視化システムShield View

溶接中のシールドガス・スパッタ・ヒュームを見える化する技術

「溶接プロセス可視化システムShield View」は、従来困難とされていたシールドガス、スパッタ、ヒュームの観測を可能にし、溶接プロセスの理解と改善を新たな次元へと導きます。溶接のプロセスを可視化することで、品質の向上、コスト削減、効率化への新たな道を切り開きます。現場のニーズに即した溶接シーンの最適化は、ここから始まります…製品ページを見る

ハイスピードカメラの選び方チェック項目

ハイスピードカメラの撮影は、事前の準備と条件設定で結果が大きく変わります。撮影後に「暗すぎて見えない」「速すぎてブレている」「解析ができない」といった失敗を防ぐため、以下の4つのポイントをチェックしておくとよいです。

1. fpsと解像度の両立ができているか?

ハイスピードカメラでは、fps(撮影速度)を上げるほど解像度が低下するというトレードオフがあります。撮りたい現象の速さと、必要な画質をバランスよく設定することが重要です。

- 撮影対象の動きの速さに対してfpsが十分か?

➡ 速い現象では1,000fps以上が目安

- fpsを上げすぎて解像度が極端に下がっていないか?

➡ 必要な画質を確保できるか確認

- 撮影データ量がどれぐらいになりそうか?

➡ 記録時間の目安を把握しておく

現象の「時間スケール(変化の速さ)」を基準にfpsを設定し、次に「空間スケール(見たい範囲)」から解像度を調整すると、無駄のない設定が可能です。

2. 撮影対象のスケールと視野が合っているか

被写体が視野からはみ出したり、細部が見えなかったりすると、解析精度が大きく低下します。対象の大きさと撮影距離・レンズ焦点距離の関係を事前に確認しておくことが重要です。

- 撮影したい範囲がフレームに収まっているか

➡ 実寸スケールを計測して画角を決定 - 被写体の細部(液滴・スパッタなど)が分解できるか

➡ 必要な画質を確保できるか確認

- 撮影データ量がどれぐらいになりそうか?

➡ 記録時間の目安を把握しておく

撮影対象がミリメートル単位かメートル単位かで、必要な焦点距離・撮影距離・照明強度が大きく変わります。試写を行い、画面いっぱいに対象が収まるよう調整しましょう。

3. 十分な光量・照明を確保できるか?

フレームレートが高い撮影では露光時間が短く、光を取り込む時間がほとんどありません。照明不足=画像の暗さ・ノイズ増加・解析不能につながるため、照明設計は最重要項目です。

- 光源がフリッカーを起こしていないか?

➡LED・メタルハライド・レーザー光源等を使用 - レンズのF値・感度とのバランスが取れているか?

➡F1.4など明るいレンズを選定 - 被写体全体が均一に照らされているか?

➡反射・陰影を避ける配置にする

PIVや流れの可視化では、レーザーシート光源を使用して流体の断面を照射すると、粒子や流れの構造を鮮明にとらえることができます。

4. 解析ソフトとの互換性はあるか?

撮影した映像は、単なる動画ではなく計測データとして扱われます。そのため、カメラと解析ソフトの互換性を確認しておくことが重要です。

- 解析ソフトがカメラのファイル形式(例:AVI、TIFF、JPGなど)に対応しているか?

➡ソフトウェアが対応する拡張子を事前に確認 - 画像処理、PIV、DICの精度に十分な画質か?

➡ノイズ・ブレの少ない画像か - 撮影データを圧縮せず転送・保存できるか?

➡無劣化データでの解析を推奨

画像処理ソフトでは溶接のスパッタをカウントしたり、PIVでは速度ベクトルの算出など定量的な処理が可能です。撮影から解析までを一連のフローで設計することが、失敗を防ぐ最善策です。

選び方のチェック項目まとめ

ハイスピードカメラは、撮影条件が一つでも適切でないと結果が大きく崩れる精密な計測機器です。

そのため、以下の4項目を常に意識しましょう。

- fpsと解像度のバランスを取る

- 視野とスケールを合わせる

- 光量と照明を十分に確保する

- 解析ソフトとの互換性を確認する

これらを事前に確認しておけば、撮影後の「やり直し」や「解析不能」といった失敗を防ぎ、効率的で再現性の高い高速度撮影を実現できます。

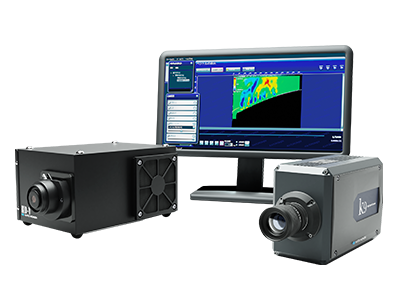

ハイスピードカメラのラインナップ

ハイスピードカメラflux k-240

フレームレートの目安:1,000fps~

- スポーツ(全体の動き)

- 医療福祉分野

- 運動解析(モーションキャプチャー)

- 液滴の挙動

- ロボティクス

- PIV(秒速2m以下の現象) など

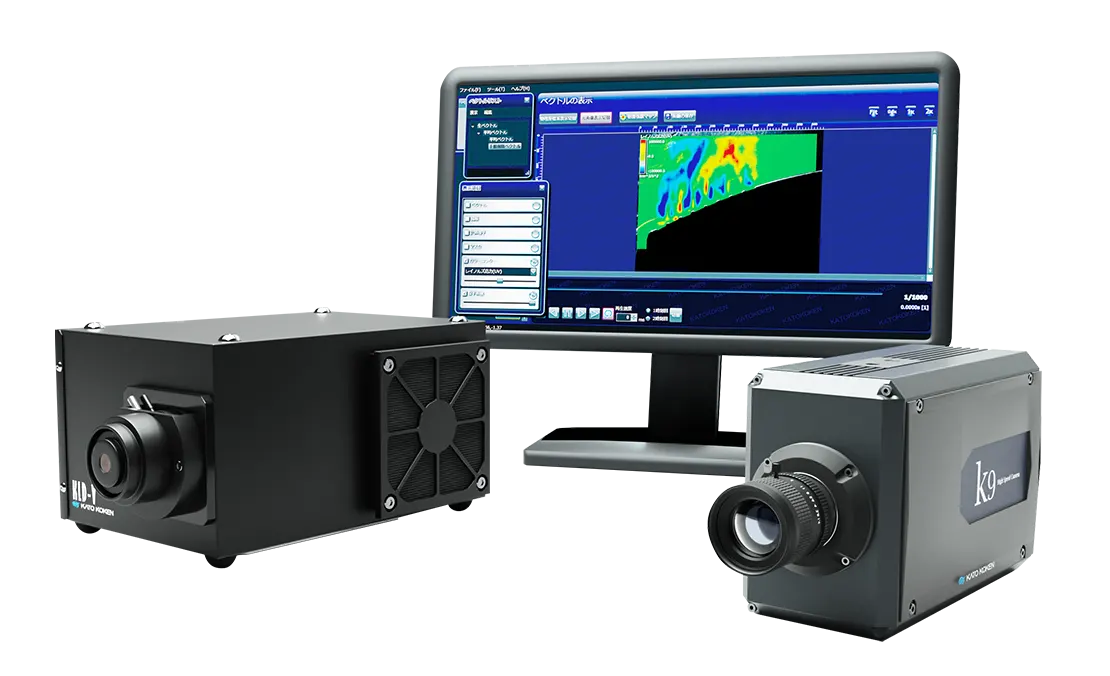

ハイスピードカメラk9

フレームレートの目安:5,000fps~

- 自動車衝突試験

- 落下試験

- 昆虫の挙動

- 切削加工

- 着火・発火現象

- PIV(秒速10m以下の現象) など

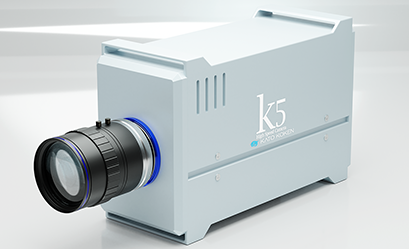

ハイスピードカメラk5

フレームレートの目安:10,000fps~

- 燃焼・爆発

- スポーツ(局所的な速い動き)

- 溶接

- レーザー加工

- 金属加工

- PIV(秒速20m以下の現象) など

ハイスピードカメラPhantom KT series

フレームレートの目安:100,000fps~

- 燃焼・爆発

- 衝撃波

- キャビテーション

- 金属の破断(引張試験)

- PIV(秒速100m以下の現象) など

ハイスピードカメラPhantom TMX series

フレームレートの目安:1,000,000fps~

- 燃焼・爆発

- 衝撃波

- キャビテーション

- 金属の破断(引張試験)

- PIV(秒速100m以下の現象) など

ハイスピードカメラに関するよくある質問

-

ハイスピードカメラ最高速度(fps)は?

-

ハイスピードカメラで最速のものは、最大で1秒間に数十億フレーム(1,000,000,000 fps)に

達するモデルもあります。

これらは主に科学研究や特殊な産業用途で使用されており、例えば超高速の化学反応や

爆発の観察など、肉眼では捉えられない現象を解析するために用いられます。ただし、一般的な産業用途やスポーツ分析用のハイスピードカメラでは、

1秒間に1,000〜100,000フレーム程度のモデルが多く利用されています。

選ぶ際には用途に合ったフレームレートを考慮することが重要です。

-

ハイスピードカメラのフレームレート(fps)とは?

-

ハイスピードカメラのフレームレートは、1秒間に記録できる静止画(フレーム)の数で、

fps(Frames Per Second)で表されます。

例えば、30fpsのカメラは1秒間に30枚の画像を撮影します。ハイスピードカメラは、数百fpsから

数百万fpsという、一般的なカメラをはるかに超える高いフレームレートで撮影が可能です。フレームレートが高いほど、高速な動きをより細かく捉え、肉眼では捉えられない瞬間を

詳細に観察できます。そのため、スポーツのスローモーション映像や、科学実験での現象解析など、

微細な動きの解析に広く活用されています。ただし、高フレームレート撮影には、データ量の増大と撮影時間の短縮という課題が伴います。

また、十分な光量がなければ、映像が暗くなってしまうため注意が必要です。

用途に合わせて最適なフレームレートを選択することが重要です。

-

ハイスピードカメラはなぜ暗くなるのですか?

-

ハイスピードカメラが暗く映る主な理由は、露光時間が非常に短いためです。

通常のカメラが1/60秒などの露光時間で光を取り込むのに対し、

ハイスピードカメラは1/1,000秒~1/100,000秒という極めて短い時間で撮影します。これは速い現象のブレを防ぐために必要な設定ですが、

光を取り込む時間が短くなる分、

撮像素子(イメージセンサー)に届く光の量が大幅に減少します。

その結果映像が暗く見えるのです。

-

ハイスピードカメラのデメリットは?

-

1.高額な初期費用

ハイスピードカメラにはいくつかのデメリットが伴います。高額な初期費用がその一つです。

高性能なモデルほど価格が高騰し、特に高フレームレートを求める場合、コストは大幅に増加する

傾向にあります。

2.データ量が膨大になる

膨大なデータ量も無視できません。高フレームレート撮影では、生成されるデータ量が

飛躍的に増大するため、大容量ストレージが必要となりデータ管理や編集の負荷も高まります。3.十分な光量が必要

高フレームレート撮影ではシャッタースピードが短くなるため、映像が暗くなってしまいます。

そのため、十分な光量が必要となり、追加照明や特殊なライティングが要求されるケースも

少なくありません。ハイスピードカメラ導入にあたっては、これらのデメリットを十分に理解し、

必要な機能とコストのバランスを慎重に検討することが重要です。

ハイスピードカメラに関連する技術コラム

【関連記事】

ハイスピードカメラ向け三脚の選び方【技術コラム】

ハイスピードカメラ撮影における三脚の役割は、主に「ブレを抑える」「正確なピント合わせ」「適切な画角調整」の3つが挙げられます。本ページでは、実験に応じて最適な三脚やアームの選び方について解説します。...「ハイスピードカメラ向け三脚の選び方」続きを読む

【関連記事】

運動解析(モーションキャプチャー)とは|解析の意味や目的を実験事例と合わせて解説【技術コラム】

運動解析とは、人や物の特徴点ごとの座標値を算出し、動きが加わった時の変化量を算出する画像処理技術です。モーションキャプチャー、動作解析とも言われています。人の関節やロボットのノズルなど...「運動解析(モーションキャプチャー)とは」続きを読む

【関連記事】

プラズマアクチュエータとは【技術コラム】

プラズマアクチュエータとは、電極と誘電体のみで構成される、可動部のない流体制御デバイスです。誘電体で覆われた電極と露出した電極の間に高電圧を印加することで動作します。高電圧によりプラズマが生成され、イオン風が発生し...「プラズマアクチュエータとは」詳細ページ

【関連記事】

自動車製造業向け-可視化の提案【目的・用途別の可視化技術】

自動車製造では、研究開発・製造管理・品質管理など多くの工程でコスト低減が求められています。特に自動化の進む塗装や金属プレス、溶接の工程では原因が特定できない不良の発生も多くあり、...「自動車製造業向け-可視化の提案」続きを読む

【関連記事】

風洞|実験の目的から応用分野・可視化事例まで紹介【目的・用途別の可視化技術】

風洞とは人工的に発生させた空気の流れを利用して、物体に働く力やその周囲の空気の動きを精密に測定するための装置または施設です。大型のファンで空気を送り出し...「風洞|実験の目的から応用分野・可視化事例まで紹介」続きを読む

【関連記事】

キャビテーションとは【技術コラム】

キャビテーションとは、液体中に圧力変動が生じ、局所的に液体の蒸気圧が下がることで気泡が発生し、その後崩壊する現象です。この気泡の生成と崩壊に伴い、非常に高い圧力や温度が発生し、周囲の物質に強い衝撃を与えることが特徴です。...「キャビテーションとは」続きを読む

【関連記事】

PIVとは|原理や計測のメリット・トレーサー粒子について解説【技術コラム】

PIVは、Particle Image Velocimetryの略で粒子画像流速測定法を意味し、流れ場における多点の瞬時速度を非接触で得ることができる流体計測法になります。流れ場の空間的な構造を把握することができるため...「PIVとは」続きを読む

【関連記事】

レーザー溶接|原理の解説から独自の可視化技術を紹介【目的・用途別の可視化技術】

レーザー溶接の可視化とは、プラズマの発光を抑えて溶接中の状況を観察することを指します。レーザー溶接自体、クラス4の危険な作業エリアに区分され、立ち入ることができないため、溶接中のプロセスを目視で検証することは一般的に困難です。カトウ光研が提案するレーザー溶接の可視化では、溶接中のプロセスを...「レーザー溶接の可視化|原理の解説から独自の可視化技術を紹介を紹介」続きを読む

ハイスピードカメラの製品カタログダウンロードを下記よりお受けしております。

製品の詳細・技術相談などもお気軽にお問い合わせください。

※お電話でも受け付けております。

☎0463-91-1281

9:00~18:00(土日祝日を除く)